既存の給水管があるが、築年数が40年を超えているけどどうしたらいいのか?

お金はかかるのか?どういう金額がかかるのだろう?

そのような疑問にお答えします。

はじめに結論:

- 戸建てなら露出配管とカバーで安価に

- マンションなら共用部分の露出作戦でもどうしても他要因で割高でも要交換

- VPライニング済鋼管ステンレス管なら基本不要か

塩ビライニング管とは?

管の内部に塩ビの膜を張っている管(既製品の場合と後日ライニングする2つパターンがあるが一般的には既製品)施工性は鉄管なので悪い

VP管とは

一番安価で施工性のいい管HIVPというゴム内蔵の塩ビ管が一般的

上記よりも古い管は鉄のむきだし状態に水が通るのでさびこぶができます

40年近く前だと良くてライニング交換、それ以前だと蛇口をひねれば答えがでます。

費用やなぜかかるのか、また、そのまま使用することによる

リスクなどのポイントなどをお伝えできればと思います。

PR

<a href=”https://t.felmat.net/fmcl?ak=X9285K.1.G1363195.S108462D” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>給湯器の取付・交換の「給湯器のバディ」ご紹介キャンペーン</a><img src=”https://t.felmat.net/fmimp/X9285K.G1363195.S108462D” width=”1″ height=”1″ alt=”” style=”border:none;” />

結論その2

60点目標で折り合うことを目標とするポイントは露出配管、責任区分、予算、タンクをポンプへ、公費

この記事では

- 水道屋さん目線での施工可否のポイントがわかる

- 関係者同士の調整が一番の肝であることがわかる

- 新築クオリティをゴールとしないで及第点+アルファベターを求めるといいことがわかる

- 配管の種類による劣化と傾向と修繕するポイントがわかる

- 見積もりの際のポイントありがちな料金の上下する部分についての理解が深まる

- 相見積もりを恐れずに問題解決の糸口が見つかる

- 管の種類で判断がある程度できる

本記事の内容

- 築40年水道管を使う場合の改修の費用のポイントは

- 築40年水道管を使う場合の改修の必要性は

- 時代背景など40年前の一般的な水道配管の継手(つなぎめ、わかれめ)部分は錆びやすい時代

築40年水道管を使う場合の改修の費用のポイントは

結論からいいますとケースバイケースなのでご相談を

となります、

特に大きな分岐点となるのが

一戸建てかマンションなどの集合住宅か

によります。という部分。

ほかにもいろいろあるでしょうが、

主にこの2種類になるかと。

難易度: マンション>戸建て

となります

戸建ては屋内を露出配管+おしゃれカバーもしくは造作ふかして隠蔽配管くらいしか方法を

思いつきません。

改修現場で

給水方式を受水槽+ポンプ→直結直圧方式

でいきなり現場いかされて普段着で

ピットモグラされたのはいい思い出です。

酸欠とかいまだに取れんし。

理由としては

- 新規器具の数と費用工賃(木造戸建てRC両方)

- 柱など以外は建築さんで壊すか否かこわすなら配管しやすいが、

全て新しくする費用(木造戸建て) - 柱など以外は建築さんで壊すか否かこわさないなら配管ルートにより

こわしてもどす作業の費用(木造戸建て) - 使用人数や器具などが増えるか否か増える場合道路工事やポンプなどの費用(RC集合)

- 集合住宅の場合は共用部のみか専有部のみか両方かで金額がまるで違う(RC集合)

などとなります、

具体的には

下記PR部分のリンク先は

使用したことはありませんが、

複数業者さん見積りから状況の自分の状況から

プロからの

- ヒアリング

- 情報収集

- 相場観を探る

という視点での利用のも一つの方法です。

PR

<a href=”https://t.felmat.net/fmcl?ak=X9285K.1.G1363195.S108462D” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>給湯器の取付・交換の「給湯器のバディ」ご紹介キャンペーン</a><img src=”https://t.felmat.net/fmimp/X9285K.G1363195.S108462D” width=”1″ height=”1″ alt=”” style=”border:none;” />

来てもらう手間を割り引いて写真をたくさん撮っておくとか

まあやりとりできるかは不明ですが。

まあ営業ですから

- 無駄な恐怖の煽られ

- 期限付きの案内

- 他の人もやってるから大丈夫

などの売り込みを客観的にみて

判断する手間はデメリットですが

- 「なにもしないとそれはそれで問題がさきおくりされるだけ」

となりますから。

来てもらう手間を省いたら効率的なんでしょうがね

まあ販売ありきですからそこは割り引いて

聞いてもそれでも今の状況のポイントは

何なのか?という視点で意見を聞いてみるのは

正しい選択のための方法の一つかもです。

ただ割高ケースとして

- 道路工事

- ポンプ費用

- 高架水槽撤去交換費用

は割高となります。

そして、一番相手先が気にしているのが

- 専用部分の漏水対応の責任区分と対応範囲です。

まとめると

「漏れた漏れたと何年も言われたら相手も利益にならないのでやりたくない」

という本音の部分です。

まあ書きに見積先のせておきますが、

上記の点をあたまにいれて話すといいかもしれません。

使ってないので断言はできませんが。

上場している会社のようですね

複数のお話を聞いてみるのも

ありかもしれませんね。

話をもどします。

具体的には、

検討事項が新築以上に見積側の工夫が必要となります

建物を躯体(柱など)以外は全て壊すのであれば、

建物のほぼやり替え(木造なら柱のみのこす、

RCならスケルトンまで壊す)か否か

そのタイミングで配管の施工性はあがりますので、

新しくしたほうが、完成後におのおのの部分をこわして

配管するよりもずっと安価となりますが全て屋内も配管しますし、

屋外も穴を掘って配管する必要が出てきますので費用は、

それはそれで新築の配管の費用と同等のものが出てきます。

改修はもうかる改修はもうからないどちらも正しい

という業者側の本音もあります。

- アフターサービスがありすぎで赤字

- そこまでいかなくても追加作業で赤字

というのはあるあるなので、

業者さんもそれは避けたい。

というのも本音であることをご理解ください。

なので、施工をある程度理解せずに追加無料で!

の方は勘弁してほしいというのも心のうちにあります。

もちろん理解を得られる説明は心がけていますが。

話を戻します。

これとは別にご注意いただきたいのが、

器具の数や、使用人数が変わるなどの場合は

最悪の場合道路から太い管にする費用が結構かかることもあります。

(安価とは言えない作業です)

- 配管(宅内)以外の作業が別発注で高くつきやすい

ということを知っておきましょう。

でも自分で

「じゃあ別々でさがすわ!」と分離発注したら、

監督も自分でやるのでまあ大変ですけどね

中身の話に戻ります。

今では下記にのべる塩ビ管の強化版のHIVPという

硬質の塩ビ管やより施工性がよく、

腐食に強い架橋ポリ管などがあります。

40年前で一般的な鉄管や鉛管や塩ビの

管を使用するよりも完成後にすべて配管を

入れ替えるよりも結果的に安価だとと思います。

柱など以外は建築さんで壊すか否かこわさないならば

- 屋内などを露出で配管して壁の色などとおなじ色のカバーなどを付ける

などの方法があります。

マンションなどはこの方法で露出で、廊下と同じ色での

配管をカバー(ラッキング)して配管しているケースがほとんどです。

こんな感じでエアコン用のものを代用したりもできます。

排水は太いので厳しいですが給水なら代用可能ですね。

GOOGLE検索↓

屋内はマンションだとより複数の条件が絡むので問題は発生しやすくなります。

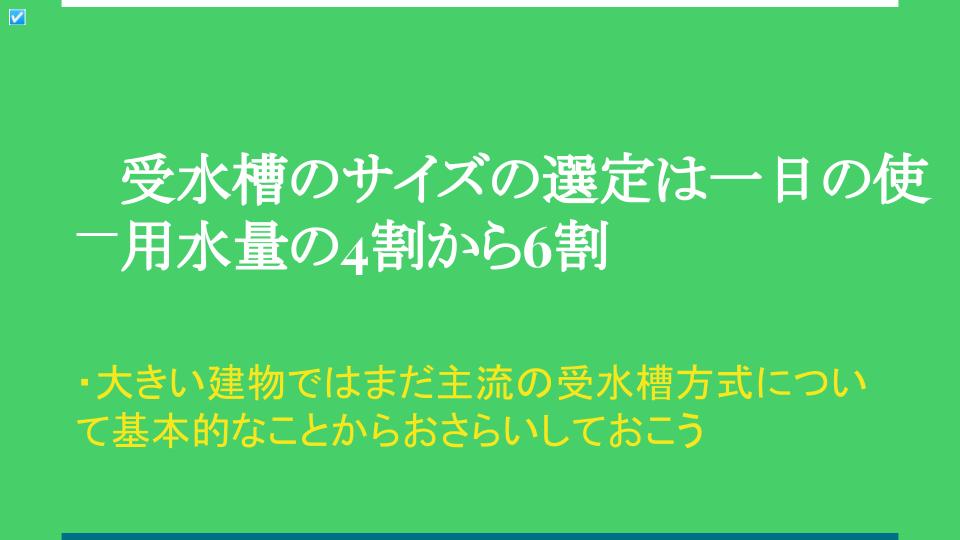

マンションの場合

それ以前の大きい問題ですが

それは「給水方式の選定」となります。

おおまかにわけて

- 直結

- 増圧

- タンク

です

だいたい受水槽(タンク)も古いので交換の場合もあります。

を大体なくして

直圧か

増圧ポンプを

使います。

- 直結だと増圧ポンプ代が浮くが水圧がないと水の出が悪くなる

- 増圧だと水圧の低いエリアでも水が出るが予算がかかる

とそれぞれメリットデメリットがあります

その際の交換の費用大きいです。

既存の建物を壊さない場合は、別の部分をどうしても

壊して配管する場合は、こわしてもどにもどす費用

というのを考える必要が出てきます。

これは現地のそとまわりと屋外屋内のたてものの形状は状況に

よってことなるので、予算はこう!といいにくいぶぶんである

ことをご了承ください。

また、こちらは1戸建てくらいのイメージではなしておりますが、

マンションやアパートとなると、さらにいろいろ工夫が必要となる

部分があり、

ポンプや受水槽の撤去などそれに付帯する費用が

かかるケースもあります。(管理組合との調整が必要)共用部分のマンションの規約等確認されるといいでしょう。

外壁や屋上防水と同時に行われることが多いのはここら辺が影響しているのかもしれません。

なぜなら

- いっぺんにやったほうが逆に安上がりだから

受水槽についてはこちらでも書いていますので見てみてください

維持管理にはそれなりに費用がかかります交換にも

また自分のマンションの部屋(専有部分)だけ配管をなおしても、

部屋から外の配管(共有部分)はそもそもなおさなくてよいのか?

という点も一度考えてみるのもよいでしょう。

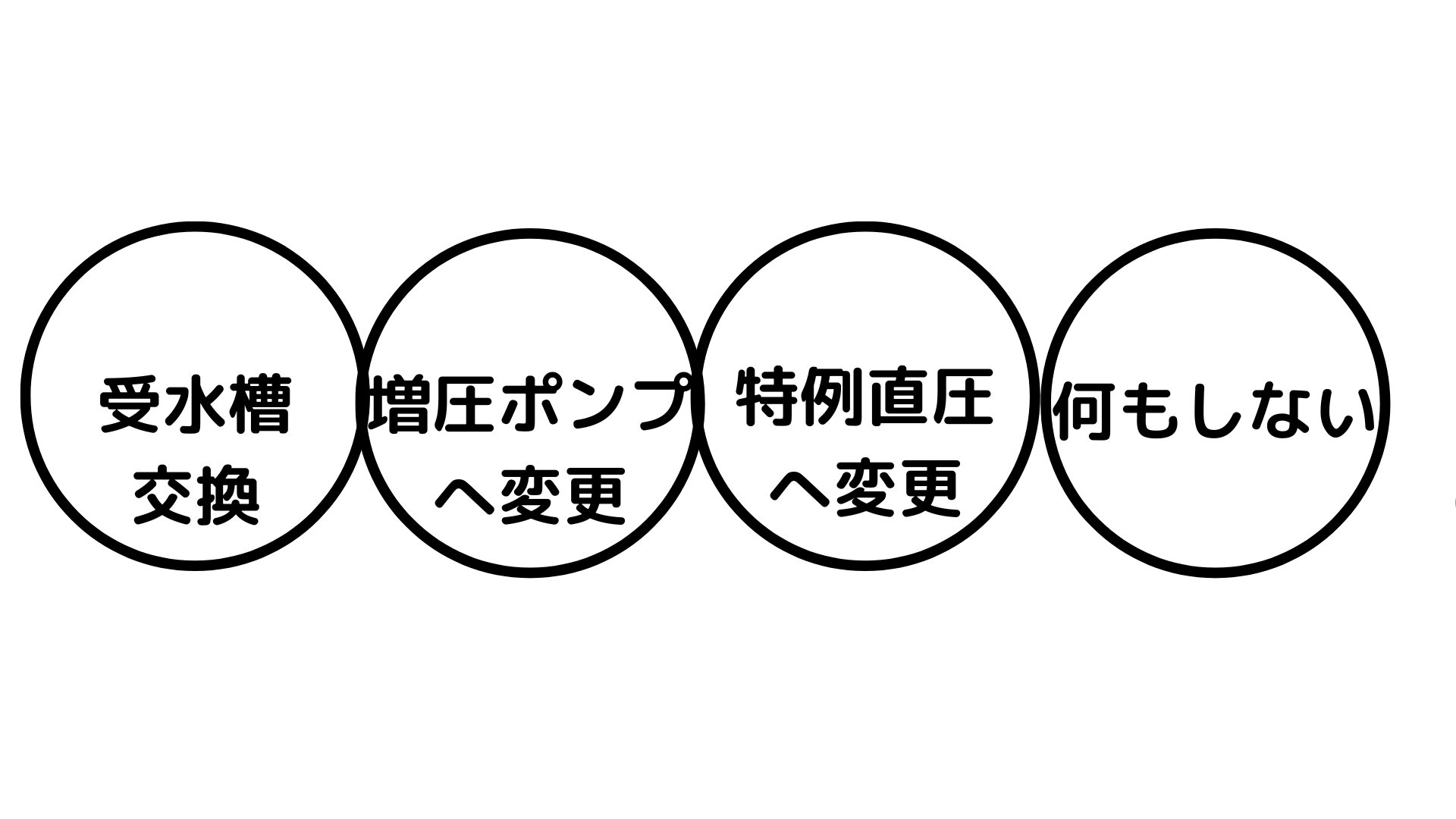

受水槽のタイプにもよりますが

現場打ちのコンクリートの場合は

- ステンレス

- FRP(プラスチック)

のタイプへの交換

もしくは給水方式そのものの変更と

- 増圧(ブースター)ポンプの設置

もしくは水圧のある場合は

- 特例直圧の給水方式への変更

などの3つの方法があります。

4つめは

- 何もしない

これも大切な選択肢の一つです。

相みつしながら必要な修繕箇所とポイントをヒアリングするのも手です。

PR

<a href=”https://t.felmat.net/fmcl?ak=X9285K.1.G1363195.S108462D” target=”_blank” rel=”nofollow noopener”>給湯器の取付・交換の「給湯器のバディ」ご紹介キャンペーン</a><img src=”https://t.felmat.net/fmimp/X9285K.G1363195.S108462D” width=”1″ height=”1″ alt=”” style=”border:none;” />

築40年水道管を使う場合の改修の必要性は

結論からいいますと、

- ライニングなしの鉄管の腐食共用部分専用部分問わず交換はほぼ必須

- 現場打ちの地下の貯水槽(タンク)も衛生面から増圧ポンプ式もほぼ必須

錆水や漏水などがあるだろうから

変えたほうがいいのではことになります。

なぜなら

一度配管してから建物の壁やどま(コンクリの部分)や床をはがしたり、

こわしたり

すると余分な費用が増えるからです。(

配管する人+壊す人直す人)の工賃+材料+調査

具体的には

40年前後の管ですと管の内部が

- 塩化ビニルでライニング(塩ビでおおわれている管の膜)鋼管(鉄管)

- ライニングの無い時代のただの鋼管(鉄管)

- 鉛管

ややあたらしい?

- 塩ビ管

となります。

ただの鉄管は内部の錆びが問題となります。

たとえライニング

だとしても継ぎ手部分の腐食の可能性によるさびこぶによる

錆の水がでてくることもあります

通常は

管端防食継ぎ手

という中に青いラニンングをしてある管

を使います。

ライニング(うちがわのまく)の無い純粋な鉄管だと

もろに錆の影響を受けます。

今だったら

耐衝撃性塩化ビニル管

という塩ビ管の黒い(ゴムが入っている)

ものが一般的で施工性も経済性でも優位にあります。

- 鉄管→錆び+スケール(ごみ)

- 鉛管→浸出の基準で今は使われていない

鉛管は昔はOKでしたが今は鉛が水に溶けると体にあまりよくないね

という理由で使われていません。

といいますか、これ

古い鉄管は施工するとき折れやすい

という特性?

を持っています。

水道メータする人からのヒアリングをした際聞きました。

実際マンションの躯体に打ち込んでいる古い鉄管の配管は

どの職人さんもやりたがりません。

リスクが大きすぎるから。

器具を交換→器具の根本の水栓金具→躯体打ち込み済み

配管壊れる→漏水もしくは配管からやりなおす

やりなおすにも配管スペースが古い建物はない

という地獄絵図がまっているからです。

なので全とっかえ全リフォームしよう

となるわけです。

まあそれに乗じる悪い人も中にはいるでしょうが、

使い手からしたら、なんで便器交換なのにリフォームなんだ!

となるでしょうが、古すぎるとやりかえるリスクも大きい

という事情もご理解いただきたいと思います。

それ以外の塩化ビニルの管(塩ビ管)だとしても屋内はまだしも

屋外などでは経年劣化などで

継ぎ手部分の漏水のリスクなども大きくなります。管端防食継手(ぼうしょくつぎて)

はこの時期80年代前後の製品なので使用の有無はわかれれるでしょう。

木造ならばVP(塩ビ管)が一般的な時代で、

鉄筋であれば塩ビライニング鋼管が一般的な時代です。

それ以前ですとすこし怖いのが、鉛の管であるえんかんという管を

使用している場合もあります。

こちらは道路上では水道局の管理などで別の管に

入れ替えがほぼ済んでいるエリアが

ほとんどなのですが、たまにわたくしどうや、

屋内でも見かけることが

あるようです、こちらは基本的にむかしは

普通に使われていたのですが、

いまは鉛の成分が水にとけて、人の体にいい影響を与えないので

、基本的に使用が

禁止されている管となります。

時代背景など40年前の一般的な水道配管の継手(つなぎめ、わかれめ)部分は錆びやすい時代

結論からいいますと管は恐らくさびにくいけど継手はさびやすい時代だから

そこから赤水(錆水)出やすいでしょうし、漏水リスク高いかもしれません。

理由として、継手部分の腐食が予測されるからです

具体的には

鉄の管のなかに

塩ビのライニングというかたちで

「塩ビ膜をはっている」菅はあっても(OK)

継手(まがるところ、えだの管にわかれるところ)は

膜がないので鉄管に水が通り続けて

40年となるからです

| 塩ビの膜(ライニング) | ||

| 時代(大体です現場毎違いあり) | 40年前(≒1983以前) | 40年前(≒1983以降) |

| 継手(つなぎめ、わかれめ) | なし(さびやすい) | あり |

| 管 | あり | あり |

まあ、しばらく流せば大丈夫じゃん!というのもありですが、

継手部分からの想像通り錆と継手部分の漏水リスク

は高いということです。

鉄管の歴史から推察した

今2022年なので

-40年で

1982年前後昭和56年前後のお話となります。

気になるページをみつけたので一部引用します

開始

引用元URL

http://www.wsp.gr.jp/syoukei/about/history.html

S50年代

S50 1975 耐熱性塩ビライニング鋼管が開発される

S58 1983 給水用管端防食継手が開発される平成年代

H1 1989 建設省、給水配管に管端防食継手・バルブを本格採用

停止

ここまで

今は?

- HIVP

- 架橋ポリエチレン管

- ステンレス管

- ポリブデン管

です

替えたほうがいいの?ケースバイケース見栄えと構造と予算によります

意外と簡単にこたえがあるのかもしれません。

中古の物件の目利きも大事ですが、

最近は不動産投資関連のセミナーも増えているようです。

よくある質問

結局古い管はどうなの?

A:経年劣化の状態によります。ポンプやタンクなどが古い場合は大がかりな工事となります

知り合いの水道屋さんがいないのですが

などで検索すると

出てきます

そこに連絡するといいでしょう。

もしくは管理組合での打ち合わせ等が必要な場合もあります。

民間の相場が知りたい

リフォームの相場一括見積なども使ったことは

ありませんが、張っておきます

一応上場企業のサイトなのである程度は安全かもしれません

相見積もりしていいものなのか?

できたら相見積もりなのでという一言を伝えると

お互いいいかもしれませんね。

よくある質問2

- 管の種類で判断がある程度できる

- VPライニング済鋼管ステンレス管なら基本不要

とのことですが、どこでわかりますか?

A:水道局や竣工図でわかります。

- 水道局で完成図面をもらう

- 施工者の施工図(竣工図)をもらい質問する

- 現物を見る

などとなります。

水道局の図面の取得方法については下記の記事でも記載しておりますのでご覧ください

上記の点を踏まえたうえで

無料なので、一度枠組みの理解から検討して

みるのもおすすめです。

関連記事です