水道メーターの後継の決定の仕方がよくわからない

と言う方向けの記事となります

この記事では

- 口径選定の方法がわかる

- 配り方での工夫の方法がわかる

- 系統図の作成の理解の補助となる

給水管の口径がいくつで

メーターの口径はいくつに

何個にすればいいのかっていうのは

給水計画において必要なことだと思います。

給水装置工事主任技術者の役割として

ということがありますが、

全体の給水計画が見えるとよりわかりやすく計画も

練りやすくなるでしょう

いろいろなパターンがあり、当該主任技術者

もしくはそれに関連する人たちが決めていくことです

ので一概にこうと

いう答えは無いのですが、どういったことが大事なのか

を説明できればと思います

はじめに結論

- 3階建てまでなら

- 20ミリで戸建はオーケー

- 古い家なら13ミリでオーケー

- 3階建てまでなら2世帯なら25ミリ

- 3世帯なら30ミリ

- 4ー7世帯なら40ミリ

- 8世帯ー10世帯なら50ミリ

- 以上は3階建てまで

- 近隣水圧にもよる

それ以上は

増圧ポンプの給水方式で

考えて

- 70世帯くらいなら75ミリ

本記事のメリット

- 3世帯以上多所帯の給水計画を見てきた人のお話が聞ける

本記事の内容

- 口径を決定するコツはまずこの表だけ調べよう

- 出なくてもオーナー様の責任となる?適正流量もポイント

- 水道屋はなにしてる!

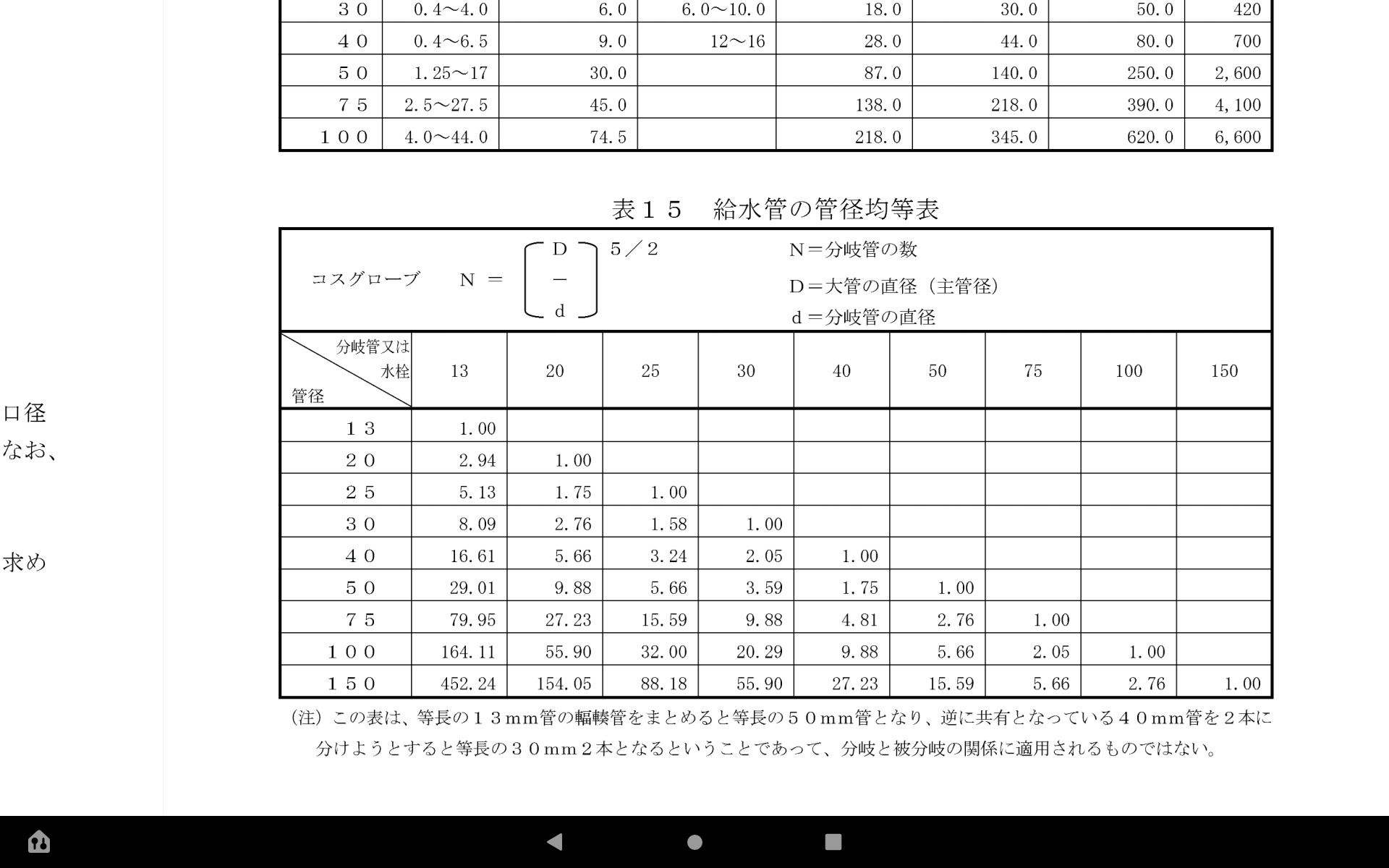

口径を決定するコツはまずこの表だけ調べよう

水道のメーターの口径を決める際に

何を基準にしてるんですか?

という部分ですが、

一部の水道事業者でもまだ使われている参考表を

使います。

なぜなら昔はこの表がオフィシャルだったから。

具体的には

参考URL

https://www.water-kawaguchi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/577/3007_kyuusuikoujisekkeisekoukijyunn.pdf

川口市給水装置工事設計施行基準.

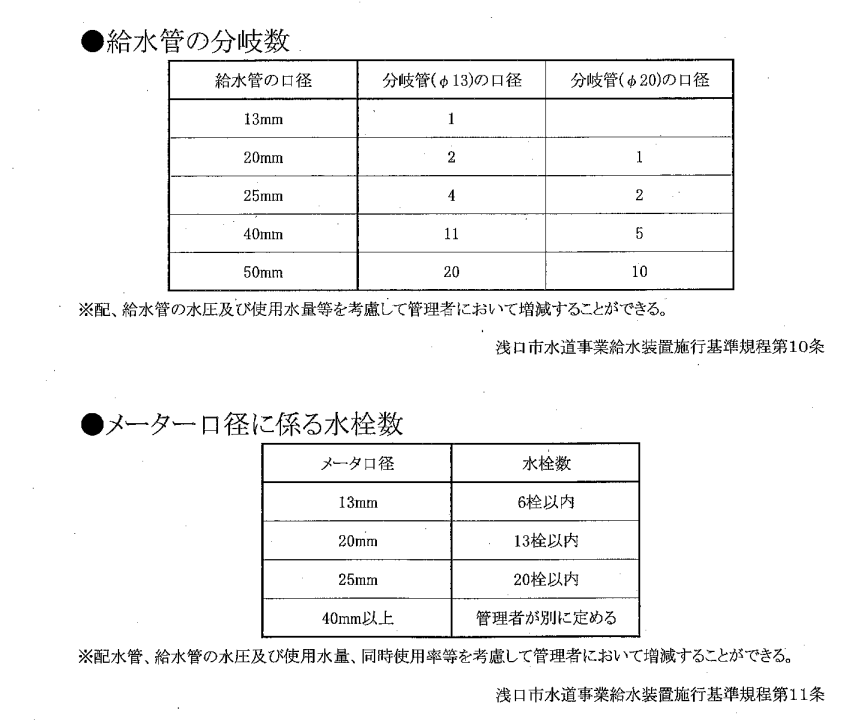

引用ここから

引用ここまで

ポイントはこれはあくまで参考で給水装置工事主任技術者が計算して決めること

2世帯→20ミリメーター2個→給水管口径25ミリ

3世帯→20ミリメーター3個→給水管口径30ミリ

4-6(7)世帯→20ミリメーター6,7個→給水管口径40ミリ

★8世帯以上→給水管口径50ミリ

エリアや計算により違います

参照URL

https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/suido/documents/meta.pdf

引用ここから

引用ここまで

50ミリで増圧ポンプを使い

増圧ポンプ以降をサイズアップさせれば

60-70世帯くらいは条件によるが賄えるのでは?

というイメージです。(計算してね)

それ以上は給水管の引き込み口径を75ミリにするのでは?

というレベルです。

既存の引き込みで水理計算上(一般では水圧と言っている)

条件の悪い2階などを20ミリ、1階を13ミリに

するという方法もありますが、

本管の水圧がそれで担保され続けるわけではないんです。

なのでその部分は最終的には。

特例直圧という給水方式で水が出なくてもオーナー様の責任となるけどポンプ代が節約できる?適正流量もポイント

出なくてもオーナー様の責任となるわけです。

なぜなら給水管の所有者はオーナー様であるから。

具体的には

配水管から分岐した給水管の道路の部分から蛇口まで

多所帯であれば、そのすべてにおいて。

ということになります。

水道局はメーターの適正流量を述べていますが

それは彼らの持ち物を

「こわすな!」

という前提での話なので

「あなたの蛇口での水の出の話ではない」

という部分での主張である点を合わせてご留意くださいませ。

また、”75ミリ以上での大きい口径での許可”が出たとしても

「彼らの配水管の水圧が落ちないからOK」

という許可であり、

「給水管所有者の口径が大きすぎない、小さすぎない

という部分での判断ではない」

という、「彼らの」適正流用基準である場合が

多いのでご注意くださいませ。

水道屋はなにしてる!

水理計算というの計算さんをしています。

なぜならば給水装置主任技術者当該現場の

主任技術者、大体は水道屋さんの社長の

仕事と責任だからです。

具体的には

- 給水管の引き込みの口径、

- メーターの数と口径、

- 道路工事の有無

- 掘削数と舗装種別

- 道路種別

- 工期

- 建物の用途、階高、部屋数

- 用途

- 建築設計からの給水ルートの確認と

- 配管方法

- 給水方式(主に系統図)

- 増圧ポンプの有無

- メーターの設置位置

- 水道事業者のルール基づいた

- 施行の可否、

- 事前協議の必要性

- 事前調整範囲と予算への反映

- 各種収まり

- 蛇口の数(衛生器具)

- 本管水圧の高さ

それ以外に

施工監理以前でも

設計さんのある現場の系統図だけで

そのままいつも100%反映す!

ということはないほぼ無いです。

増圧ポンプなしの場合で

ちょっと条件厳しいときは

現地水圧

水道局での水圧調査(近隣配水管)依頼

なども行います。割愛するときもあります。

一般家庭なら20ミリで、豪邸なら25ミリで

(蛇口が20-30つく特殊な家は25ミリとかにするでしょう。)

店舗なら25ミリで、とざっくり足りない範囲に

ならない前提というときもありますが、

専門の部分なのですが、近隣水圧が落ちたり

条件によっては(給湯器が3階使用で1階設置など)

全然話が変わるときもあります。

計算も方式と計算するさじ加減で多少は可否を変えられてしまいます

なので、水の出が悪い!というクレームは回避したいので

やや過大になるかもしれません。

ただし、その場合増圧ポンプをオーナー様で付ける

という前提での給水方式(特例)というのも使えるエリアも

ありますからその場合は検討するのも方法でしょう。

あと注意点ですが、水理計算は

・さじ加減である程度どうにでもなる

・しかし最終責任はオーナー様

・水圧減ったら自費で増圧ポンプをつける方式もある

・ポンプやさん作成か水道屋さん作成か

ポンプ屋さんの水理計算書は

大体の所帯数とポンプまでの計算なので

ポンプから先の口径については太めであること

2サイズアップ(40なら5075まで)

ということを施工反映されているかを確認するといいでしょう。

まあ、何でもかんでも毎回そういうことやると疲れるので

ある程度はざっくりでポンプまでの口径はポンプ屋さん

で大丈夫”!となります。なぜならばポンプ使うから

ポンプで水圧は担保されるでしょ!

となるからです。

関連記事です

条件ってなに?と思われたと思うので

実例を踏まえ実践的なケースで簡単に説明します。