紙での申し込みは1000円で買わないといけない

資格とか取れって言われるけど2級管工事取る意味ってあるのかな?

いっぱい本あるけどテキストでおすすめはある?

忙しいし試験の勉強方法はどうすれば?

という疑問にお答えします。

1級の時のサンプルの暗記帳も無料PDFあげます。

ぶっちゃけ管工事の施工監理は今波です

— facilitieees_memo (@setubieee) October 5, 2024

はじめに結論:テキストを見て問題集を解き暗記帳を作り繰り返し解く

この記事では

- 1級管工事取得者が2級を初めて受ける方へのアドバイスが聴ける

- 過去問&テキスト&暗記帳の基本が知れる

- 講習会やらなくても実地の添削通信はおすすめする理由が知れる

- 合格する勉強法が知れる

本記事の内容

- 学習以前の2級管工事の意味

- 独学で管工事を攻める手順

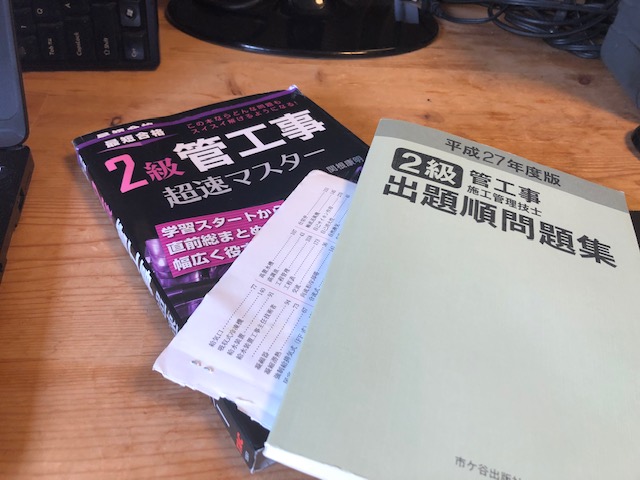

- 管工事施工管理技士の2級のテキストでおすすめはこの1冊(問題集もあわせて)

- 管工事施工管理技士の2級でまず問題から解こう

学習以前の2級管工事の意味

2級管工事を取る意味あるの?

という部分ですが。

結論から言うと「ある」

です。

理由は

機械設備建築設備の施工の知識の基本の部分が分野ごとにほぼ網羅されているからです

具体的には

- 衛生

- 空調

- ガス

- 換気

- 下水道

- 電気

- 建築基準法

- 施工管理法

- 労働法

- 安全衛生法

- 基本的な計算の値

などです

労働法、安全衛生法などは資格2個以上工事関連で取ると分かりますが繰り返し出てきます

結局地味な作業の理由付けのためにも必要なことがらということです。

しかも、基本のことが書いてあるので他業者ふくめ建築などの考え方が事前に知れるのがメリットです。

まあいいんすけど1級のときはこんな暗記帳とか問題解いてからやってました。

右クリックでダウンロードをおしてくださいね!

問題集→暗記帳をテキストで作成→暗記帳見るテキスト見る

の繰り返いしでした。

やたら「ヘルメット!」「安全帯!」

「書類帰入!」となるのにも意味と理由があるとわかると一緒に仕事してんだなという気持ちにもなれます

少なくとも取る気なくてもテキスト3-5千円くらいで買うのももったいない意味が分からない

というのが本音です。

1級1発合格してから2級のテキストみて

あーこれだったわ!

給水装置主任技術者、排水設備責任技術者とってから

これ2級のテキストみて

あーこれだったわ!

というのが個人の感想です。

- 仕事の上で守る安全管理が重視される

- 他業種でもそれは同じ

- 金額規模によりより厳しく設定されている

- 他業種の作業への理解気づき

- 建築現場での働く人がどう守られているか

- 工程と品質の大切さ

- 単純な仕事への理解気づき

などでしょうか。

意味の分からずあれせいこれせいの

「受動的なつまらない仕事」から

「ああそれねという理解の上での仕事」と

さらに言われなくてもできる「主体的で能動的な仕事」

どれを選ぶかは皆さん次第です。

選択問題を選んで時間節約

管工事施工管理技士ではまず

衛生と空調はどちらか選んでから学習しましょう

なぜなら選択問題でどちらかを答えればいいからです。

細かく言うと

- 空調のサブコン系とかなら空調

- 水道屋よりなら衛生

- 時間余裕で幅広くやりたいなら両方(ハマったがオススメ?)

となります。

両方やっても答えるのは試験の時片方だけなので選ぶ必要があります。

なぜか私は両方やって白目向いてましたが

常人には全くおすすめしません。

が、その先建築設備士や建築士や設備設計1級建築士などを目指す人や

設備の積算を志す人は余裕で両方学んでおくのが吉でしょう。

(繰り返しますが、わたしは知らなかっただけです)

まあ衛生だけど、排煙とか風量計算とか24換気周りでドヤってなんとか自分を慰めましたがねー

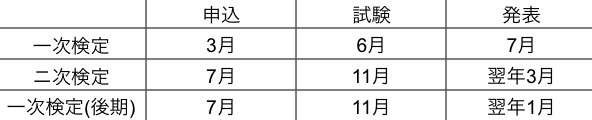

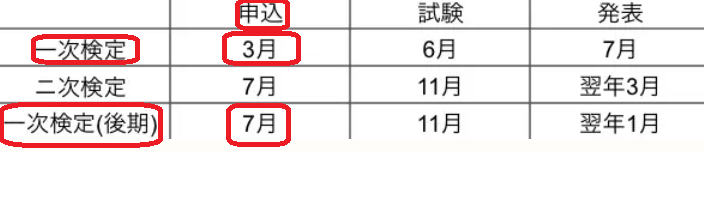

日程申込発表の流れ令和6年度 2024年

https://www.jctc.jp/exam/kankouji-2/

申込 試験 発表

一次検定 3月 6月 7月

ニ次検定 7月 11月 翌年3月

一次検定(後期) 7月 11月 翌年1月

https://www.jctc.jp/exam/kankouji-2/

- 紙は1000円で買わないといけない

- ネット申込もある2次1次両方受ける人のみ

- 一次と二次まとめて申込も可能

といろいろあるけど。

ざっくりまとめました。

詳しくは本家でみてください

2024年調べた一覧でした。

- 1次は3月7月申し込みの2回

- 2次は7月申し込みの1回

ですね。

こんなかんじ

1年間で1次2次終わらせたい人は3月申し込みありきでしょう。

たとえ過ぎていても来年の3月をターゲットに勉強する時間があると思えばOKでう

申し込み用紙結構色々書かされたけど

書いたらまあ来年受けずに1回で受かるつもりでも

スマホとかで写真撮っておくと。万が一来年受ける時も

書くのが楽になります。

やることは単純にするといい

- 問題解く

- テキスト読む

- 暗記帳作る

- 暗記帳見て解く

- テキスト読む

テキストもう最低ラインの最低ライン衛生空調とかガスとか換気とか建築現場行くとか以前おレベル

試験受けるなら問題集

>>2級管工事施工管理技士 出題順問題集

独学で管工事を攻める手順

問題が先→テキスト論者ですが

テキストにも相当時間を割きました。

30回以上は読み返しました。(くどいですが空調か衛生か決めると時短になりますから決めておきましょう)

暗記帳やる気もないときってあるじゃないですか、やるとわかりますが、

テキストだらだらみる←これ以外と大事!

自分は高卒ですが、東大生に人も7回テキスト読みナーと言っています

やる気ないときテキストだらよみは結構いいす!

あとSTUDYPLUSに記録しておくとやる気維持活動上いいです

なぜなら「おー!おれ今週20時間勉強した!」と自己満力が上がるからです。

これが継続の肝です。(多分)

↑ここらへんにも記録したり計画したりするのもいいと

書いてあります。

自分で計画するとよりいいようですね。

以外と他では書いていないですが、

問題、暗記帳以外にも

やるきないときの勉強方法

テキストを繰り返し眺める一択!

でしたから。

もちろん問題集が先でしたが、

理由:仕事しながら試験にはまず解いてから覚えると緊張感が違うから

具体的には

だらだらテキスト→問題だと

ゆるふわな感じで終わる。

- いきなり解く→

- 解けない→

- はー!?解いてやる覚えてやる→

- 暗記帳作る→ひたすら覚える、

- テキスト読む(ひたすらループ)

の方が近道な流れになるからです。

平行してやりましょう!

2級管工事施工管理技士の試験は

- 学科

- 実技

があり、別名

- 学科1次試験

- 実技2次試験

と言われています。

実技も実際は図の問題と

施工管理経験の3つのうちの

2つを記述するだけです

- 工程

- 安全

- 品質

近年は

実技(二次試験)に受かっていなくて(一次試験のみ合格で)も

- 技士補

という資格取得という位置づけで働くことが可能です。

独学も現場学習と先輩からの学習と

並行してやるといいです。

ただ、疲れた身体に鞭打ってやるのも

シンドイので

工夫が絶対に必要です。いいかえると「やる気に頼らない仕組み」です

になります。

まあたいしたことではないですが

- だらだらテキスト作戦

- 暗記帳スマホ入れみる作戦

- 記録アプリ(STUDYPLUS)などで時間費やした感やる気維持作戦

- 体力あるなら3時など)寝起き寝ぼけまなことりあえずやる作戦

- 1分だけやる作戦

- 2分だけやる作戦

- 音声化して聞くだけ作戦

とにかくめんどいことはや!

となりますから、ましてや仕事しながらなんで仕方ないです。

それを仕組みで乗り越えます。

などです。

どうせなら簡単に理解して簡単に合格できるほうがいいと思います。

給水装置の試験の時のNOTEにやる気出す一覧とか書いています

パン2個分以下なんでよかったらどうぞ

「おーがっつり時間費やしたルー!」という世界をあなたに!

わたしはいきなり1級を受けて1回で合格したんですが

同じ理屈かと思います。

ただ、基礎をカバーしている2級は

魅力的です。

ちょっと古い話も多いですが

原理の理解には必要十分です。

理由は構成はほぼ同じだからです。

1級は1回で受かりましたが、(当時は1次2次でなく筆記、実技と言っていました)

1次受かっても2年しか2次受ける権利もなかったです。なので近年は受かりやすいかもですよ!ちゃんす!

2級は受けてないんですが

建築設備のおすすめ本や衛生中心ではありますが、

給水装置でも管工事1級でも排水設備でもやったことは同じ!

ということです

資格の取得方法など(1級管工事施工管理技士や給水装置工事主任技術者など)

を紹介しております。あわせてどうぞ

2級は1級の基礎のもとに成り立っているので

管工事2級のテキストと問題集は買いました。

特に仕事の実務でも2級は知っておいたらいい内容が盛りだくさんのことが

非常に多いです。

基礎でありながらレベルの高い設備分野での試験という認識です

受けない人でもテキストだけでも見ておくと仕事への理解と興味が高まりオススメです。

テキストこれだけでも軽いし暇なとき読んで損はない

>>2級管工事施工管理技士 出題順問題集

という方も多いと思います。

試験合格に特化した部分において

やらないほうがいいこともお伝えさせていただきます。

まあ2級は受けていないので話半分で聞いていただけたら幸いです。

謎の上司指示で1級1発試験で一応合格したんで(はい自慢乙)

管工事施工管理技士の2級のテキストでおすすめはこの1冊(問題集もあわせて)

まえの記事

https://setubimemo.com/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%813%e9%81%b8%ef%bc%81/

でもオススメしているのであれですが

ポイントは

・わからない用語がINDEXとして本の最後についているから不明語句を調べやすい

・軽いので持ち運びしやすく勉強が苦でなくなる

・要点のみに絞られているので深掘りを後回しにしてまず覚える受かるに集中できる

という部分でしょうか。

あとは個人差なので、いろいろ本屋さんで立ち読みしながら

これっていうのはなかなかないときもありますので、

あたりでもはずれでも

とりあえず1冊購入し、ひたすら読んで問題集1さつやりきるのがいいかと思います。

なぜなら、はじめのうちは何がいいか悪いかわからないから。

数をこなすと重複部分の有無とかで、重要度の度合いや、

実務上での今の立場でこれはいるいらない

いらないけど知っておくといい

という区分わけができるようになります。

- いやあまだ現場で学ぶこともあるし、

- とりあえずメーカーのカタログで施行方法個別で学べばいいかな?

というかたの気持ちもわかるのですが、

視点を変えてみて、

- 同じ仕事場の人と目線を合わせる

というのもポイントとしてはあります

相手の言語で話すとも言うかもしれません。

ようは(建築)

施工監理の本を読んで彼らの視点を知っておくだけで仕事がしやすくなる

という部分です。

まあ自分は管工事施工管理技士持ってますから多少施工管理技士系で

建築施工管理技士も管工事施工管理技士も専門以外の

施工管理の部分は同じこと書いてあるんで無理に買う必要はないですが、

例えば

大体監督が建築でいますよね?現場には

そういったかたは大体なにを会社から資格を

取れといわれるかご存じでしょうか?

建築施工管理技士を取らされます

管工事の施工管理も同じところからの試験となり、

内容も半分から3分の1は同じです

現場の看板に1級建築施工監理技士の名前、時には1級建築士

などが多いです。(1級建築士のときもありますが)

規模によりますが、専任の技術者というやつです

監督とやりとり、まあできないよりできたほうがいいですよね?

ああ、こいつは「職人だけど、施工監理も多少なりとも理解しているな」

と思われたら、めっちゃアドバンテージです。(有利ということ)

言われてやる仕事でつまんない毎日おくるより多少まし、

多少ましって大事です

- 仕事がやりやすくなる

- 一目置かれる

- ど素人扱いを卒業できる

- 他業者さんの言っていることがわかる

- 建築さんの言っていることがわかる

- やらされている意味がわかる→やらされでなくやる仕事になる

という特典がついてきます。

同じ8時間労働(もっとか)を気分よくやるには

相手目線も知っとくと仕事が楽になります。

あと1級などをとると、会話の幅が広がり、仕事の視界が広がります。

もうメリットしかありませんね。

テキストだけでも持っておくといいですよ。

管工事施工管理技士の2級でまず問題から解こう

さてさて話は戻りまして。

このサイトで繰り返し語られている

問題解け、テキストよみながら暗記帳作れ、ひたすらテキストよめ、暗記帳見て溶け

これしかこのサイト言っていないんですが、、

2級管工事の場合も同じです、勉強方法としてh

を買い上記のことをやるだけです。

私が1級を取った時は

これの1級版の問題集を解いて、暗記帳を作り、

マイクロソフトでいうパワーポイント、GOOGLEでいうプレゼンテーションというページというかGOOGLEは無料でこんな感じで造ります

暗記帳をひたすら眺め

テキストを眺めていました

問題集は薄いのですが、ほぼ毎年発売されているのがポイント

2級管工事を取る人なら問題集から解け!

結論から書いてしまいましたが、テキストも必要ですが、

やりかたとしては問題集から解いたほうがいいいです。

「なぜなら仕事している人は忙しいから」

具体的には

お時間のない方

問題→テキスト→理解

という疑問もあるかと思うんですが、

解くとしたの2種類の〇が出てくると思います

ア)まぐれ〇

イ)理解済み〇

イ)はいいのですが、理解済みなので、ア)だと本番で取りこぼす原因になるのでは?

と疑問を持たれるかもしれませんが、心配は不要です。

「あ、これまぐれあたりだ」と理解した瞬間、その場で覚える!

と緊張感を持ってやればいいだけです。

多少強引ですが、

一度自分は解けたのだ、だから理解できるのだ

、とまぐれ当たりに,無駄な過信?と緊張感を持って、答えを見たその場で覚えてください。

え?強引ですか?

でしたら、時間がかかりますが、下記の通常の学校授業モードで

やるのもまたありでしょう。

一応メリットデメリット上げえておきますが、

結論「両方でそれぞれを補うのがテキストと問題集の関係」です

- テキストをみてヤル気を出す

- 問題集を解く

の2輪車というイメージでしょうか

それに

- 時間記録でやる気維持

- 暗記帳で問題集は解いて2-3回

の4WD4輪車というイメージでしょうか。

問題集カバーしきれてないなというときは

暗記帳とテキストでカバー

やる気ないときはテキストひたすら眺めて、時間を記録しやる気を維持

というように4つのタイヤそれぞれで

仕事しながら資格を取るという山道を踏破

していってはどうでしょうか

とにかく時間をかけることっていうのが

1番初めに大事で時間をかけた自分に

対して満足していくっていうのがすごい大事です。

なぜならば、人間のやる気って徐々にアクセルを踏んでいくように

加速していくようなもんで、一速が重いとなかなかできないですよね。

だからできることで時間をかけていくって言う非常にシンプルな

理由なんですけども

ただテキストを眺める30分だけでもそれだけで変わります。

あ、もうちょいやるかな。くらいを引き出す感じです。

問題集のメリット

- 薄い、軽い

- その場で解ける

- 実践(試験)向き

問題集のデメリット

- 細切れの知識しか身につかない

- その年のマイナー問題のマイナー知識しか身につかない

- 全体像が見えてこない

テキストのメリット

- 知識が網羅されている

- 問題集で間違えた内容の理解が進む

テキストデメリット

- 読んだだけで理解したと勘違いする

- ダラダラ読みで理解が薄い

テキストと問題集

いまいち網羅と突っ込んだ内容ではないですが

軽いんです。しかも問題×→テキストで目次集で探す。

という目次集があるのがポイントです

こんなやつです

語句集、さくいん、などとテキストの最後に

文字の意味は〇〇ページ

があると問題解く→暗記帳作る

の工程で、テキストが生きてきます。

言葉の意味からページを開けば即理解につながらなくても

それに近い意味が記載されているので

覚えやすいです。

間違ったタイミングなので記憶も定着させようという気になります。

なぜかというと

「解く→暗記帳作る→この工程で「言葉の意味」がわからないから調べる」

この作業の部分がすごく大事です。

- 解く

- 暗記帳つくる(かたちじゃないなんでもいい)

- そのときテキスト読みながら作る(理解ふかまるよー)

なんとなく全部暗記帳にしてもそれでは覚えなかったので(あくまで私の場合ですが)

問題を暗記帳で自分で作るという工程には

「不明な語句をインデックスで眺めて言葉の意味を理解する」

という超大事!な工程が含まれます。

具体的には

- 問題から暗記帳を作る

- まてワカラン文字ある

- テキストの文字集(インデックス)を見る

- テキストを開く

- テキストをなんとなく理解する(ここの理解レベルが解いてからだと超大きい!)

- 暗記帳で自分へ向けての問題を作る

まあ無理に〇だけつけるのもありですが、人間100点じゃないもん

暗記帳つくるときに理解も大事は大事です

こんな感じでGOOGLEプレゼンテーション

で無料で作れます

1枚目の穴あき問題

2枚目に答え

を繰り返し記入していくだけGOOGLEプレゼンテーションのいいところは

- 無料

- PDFに出力し会社PCでも見れる

- スマホでも即同期し見れる

- テキスト出力でスマホの読み上げ機能で機器ながら覚えられる

合間合間の時間でちょいちょい勉強がはかどる素敵無料ツールです。

テキスト↓

問題集↓

時間効率はいいですが、たしかにこの方法だと心理的ダメージが大きいのですが、

効果的です。

ただし解いたら、間違えた問題では

かならず復習用の暗記カードを

1問につき2問作ってください。

待ち型部分「正解AなのにBと答えた」

ならば「Bではありません」という暗記問題と

「Aで正解」ですという暗記問題

を自作します。

遠回りでも1問間違えたら2-3問暗記帳がつくることができる!

という認識です。

4択問題であれば間違えた問題の記述+本来の正解だった記述

という部分の2種類の暗記帳をつくるのです。

急がば回れです

Bではありませんの部分は○○ではないという覚え方だけでなく、

Bは○○が正しいというだいたいひっかけ問題のもととなる答えもあるので

それを自作問題としてつくるといいでしょう。

(つたわりました?)

まあ

テキスト→問題→理解

のいわゆる学校的な

※通常作戦モード

も

お時間のある方でしたらそれでいいと思いますが

でもやはり問題解くのを先!にするのをおすすめします。

まあ、テキストだらだら?みてから問題とこーっていうのも

わからなくもないんですが、それ、覚えないんですよ

仕事あいまの細切れなんで。

くどいんですが、

あと繰り返し間違い暗記帳とテキストを見る根性!

なんでしょうね。

メリットは

いきなり間違えた問題の復習なんで、強引ではありますが、物事が自分ごとに

なるかどうかという部分でしょうか。

まずはテキストと問題集を買いましょう。

テキスト↓

問題集↓

というかたも多いと思います。

使ったことはないですが参考まで↓に添削のリンクおいときます

(実技(新二次試験)の実務の添削は

他の人に見てもらうのは必須です。まあいい先輩がいる職場があれば不要ですが、

そうでないなら、頼んだほうが簡単で楽です。費用はかかりますが

- 添削+講習=>4-5万円 添削のみ=>数万円

講習は正直受けましたが今思うのはこのサービス考えると

講習は不要だったかもしれません。

講習は沢山人来てましたねー、

ただ欲しいのは添削の権利だけかもしれません

だってテキストと問題である程度カバーできるし、

当日はテキストを聞きながらなぞるだけなので(笑)

建築設備士でも講習会は過去問取得のため

と取得者が言ってましたね。

いずれにせよプラスαのテコ入れは必須かと。

たださすがにこのご時世4万前後の費用というかたも多いと思います。

2次試験(実技)添削だけをしてもらうにはこちらがおすすめです↓

![]() 逆にテキストと問題集だけだと2次の対策としては不十分だったと思います。

逆にテキストと問題集だけだと2次の対策としては不十分だったと思います。

- 講習会(2次試験添削付き)+テキスト+問題集

- テキスト+問題集+通信添削

- テキスト+問題集

という選択肢がありますね。

テキスト↓

問題集↓

建築設備のおすすめ本や衛生中心ではありますが、

資格の取得方法など(管工事施工管理技士や給水装置工事主任技術者など)

を紹介しております。あわせてどうぞ

ありがたいことに結構好調いただいています。↓

https://setubimemo.com/sanitation-equipment-meth

まあ自分はここまでいいですよ

というかたは

これらの知識ぺら本で解決したいなら

ここらへんにも書いています。

じゃあ二次と実技は?添削だけは必須

1級の2次試験当時は実技といった部分の記事にも書きましたが

↓こちら

講習会は割高なのですが、実技2次試験の

品質

工程

安全

の3種の筆記は先輩がいない限り

添削業者がオススメです

理由は

- 講習会より割安

- 何件も添削している試験のプロが判断する

- 赤文字の通り直してひたすら暗記するまで書くだけで楽

とにかく添削してもらいあとはその通り書き続けるだけです。

施工から設計までカバーできます衛生設備まわり中心で理解がすすみ仕事が楽になります。

https://setubimemo.com/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%813%e9%81%b8%ef%bc%81/