設備 bimっなんだかわかんないす

2000文字500文字づつ4段落で表と箇条書き満載でハルシレーション禁止

四角枠以外は原則手書き文内容です

以下、**「設備BIM」についての解説(2000文字・500文字×4段落構成、表と箇条書き中心、事実ベース)**をお届けします。

AIで解決!プラスアルファ!

この記事では

- BIMのAI記事と現状の設備業界の人間の話が聞ける

本記事の内容

- 設備BIMとは?~基本概念と対象設備~

- 設備BIMの導入効果と業務効率化

- 設備BIM導入の課題と現場のギャップ

- 今後の展望と業界の動き

設備BIMとは?~基本概念と対象設備~

BIM(Building Information Modeling)とは、建築・設備に関する情報を3Dモデルに統合し、設計・施工・維持管理に活用する技術。

従来の2D図面に比べ、視認性や情報共有性が大幅に向上するのが特徴。

建築BIMに続いて、給排水、空調、電気、ガス、防災などの設備分野でも導入が進んでいる。

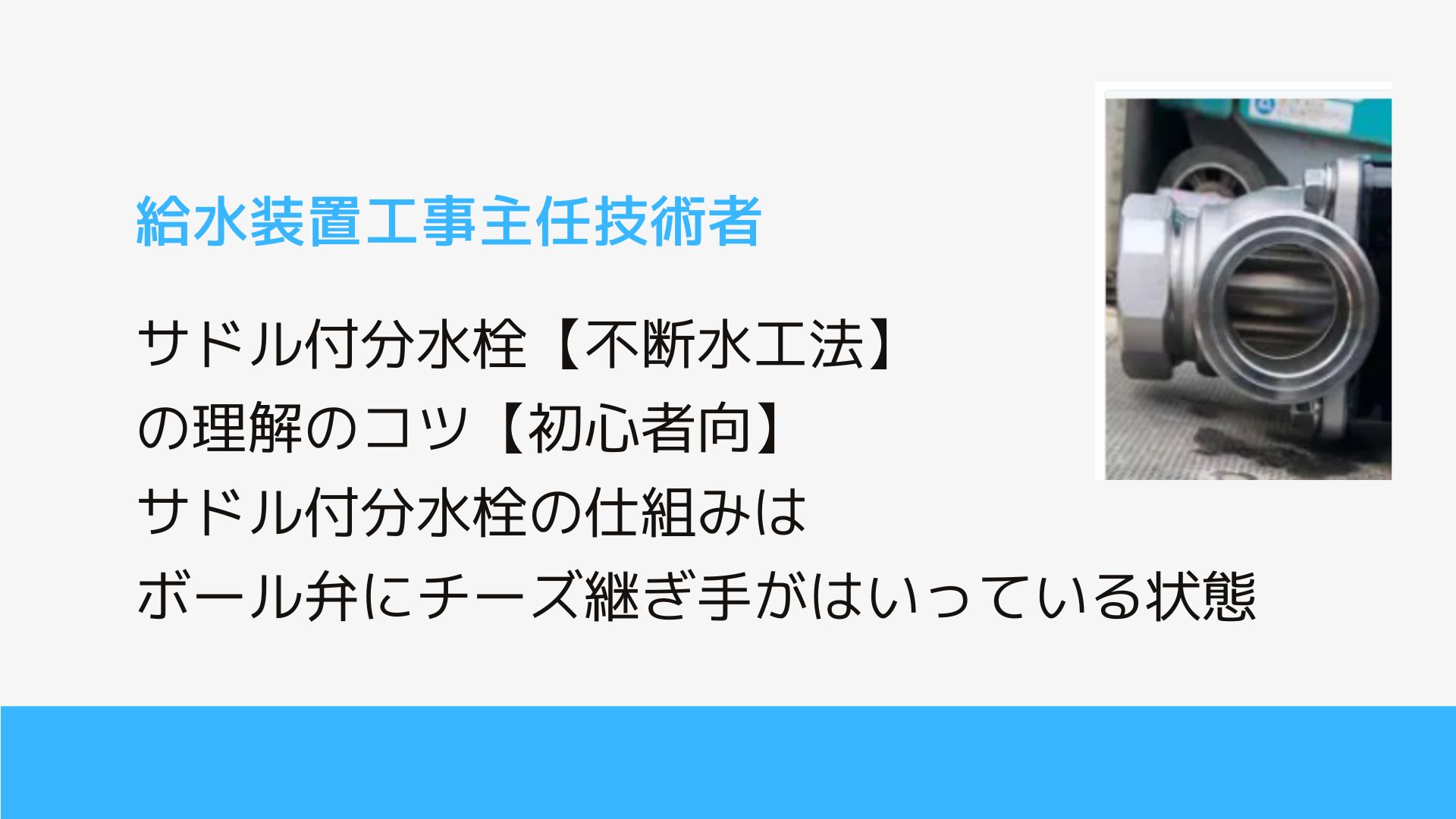

個人環境、初心者ではblenderで簡単な

サドル付き分水栓の内部構造理解の補助に使うくらい

サブコンさんはTFASあたりのBIMBIMでバンバン図面送ってくるのでタジタジです。。

んとねー正確に収まりみるからいいんだけどー

修正が逆に多いとか、まあ1発で決まるのは最終的には時短だよ

きっとそううんそう!

| 分野 | 対象設備 |

| 給排水 | 給水管、排水管、通気管、ポンプ類 |

| 空調 | ダクト、冷媒管、空調機器、換気設備 |

| 電気 | 幹線、照明、スイッチ、制御盤 |

| 衛生・ガス | 衛生器具、ガス配管、消火配管 |

設備BIMの主な特徴:

- 3Dモデル上で設備配置や配管経路を可視化できる

- 干渉チェック(クラッシュチェック)による問題の事前把握

- 属性情報(型番、容量、仕様など)を部材に紐付け

- 設計・施工・維持管理の各段階でデータを共有可能

収まりとか甘いパターンは外構設備図の

欠損

未設計とかやまほどある、(建物しかみてない?)

BIMで事前に共有してのちのちのロスをつぶせるのは本当にありがたいです。

特に初学者の多い役所などでは説明しきれないですから!

(まあ自分の未熟さもありますが、、)

設備BIMの導入効果と業務効率化

設備BIMを導入することで、設計精度・施工効率・工程管理の各面で効果が期待できる。

特に、関係者間で情報が統一されることで、施工時の手戻りやミスを大幅に削減できる。

数量拾いも自動化され、積算の精度とスピードも向上する。

業者間会社内でも言葉の意味が施工上違う問題を原始的な絵3dで共有するのは

そういういみじゃなかった!問題の根源でありそれらをBIMが解決してくれる

| 導入メリット | 内容 |

| 配置調整 | 早期段階で建築・構造との干渉を確認 |

| 材料集計 | モデルから部材の数量を自動抽出 |

| 情報共有 | 設計者・施工者・発注者が同じモデルを参照 |

| コスト削減 | 現場での再施工や指示ミスが減る |

具体的な導入効果:

- 設計変更が視覚的にわかりやすく、判断が速くなる

- 天井内の狭小スペースにおける配管取り合いの調整がしやすい

- 現場での施工検討や、作業指示の図としても使える

- データを維持管理(FM)にも活用可能

設備BIM導入の課題と現場のギャップ

なんでもないような、インフラの土地売買に伴う越境解消引き込み直しでも外構屋さんは

BIMというか同一の3Dイメージでさくっと仕上げてきてました。わかりやすい。各職種たいする次の課題と対応までの時間が減らすことができます。当日対応でできることとできないことってありますからね!

設備BIMは利点が多い一方、現場ではいくつかの課題が存在する。

特に、BIMツールの操作スキル、人材不足、

ソフト間の互換性などがネックとなっている。

中小企業では、コストや教育リソースの問題で導入に慎重になるケースも多い。

| 課題 | 詳細 |

| 初期投資 | ソフト購入費用や教育費用が高額 |

| 人材不足 | 設備BIMに精通した技術者が少ない |

| ソフトの分断 | Revit、Rebro、Tfasなどの間で互換性に課題 |

| モデル過多 | 不要な詳細作り込みで工数が逆に増加することも |

導入時のよくある課題:

- 設備専門CADからBIMへの移行が難しい

- 設備モデルの粒度(詳細度:LOD)の基準が曖昧

- 現場での運用に耐えうるタブレットやPC環境が未整備

- モデルに反映されていない現場変更が後追いになることも

今後の展望と業界の動き

国土交通省は「BIM推進ロードマップ」を策定し、公共工事へのBIM/CIM導入を段階的に進めている。

2023年度以降、官民問わず、BIMモデル納品が求められるケースが急増中。設備分野も「IFCフォーマットの標準化」や「クラウドBIMの実用化」など、

より実務に即した進化が求められている。

ちまちまいじるのは楽しいけど時間がねー!

| 今後の展望 | 内容 |

| 国の支援 | 国交省主導のBIMガイドライン策定・公開 |

| 教育強化 | 高専・専門学校・社内研修でのBIMカリキュラム導入 |

| クラウド連携 | Autodesk BIM360などでリモート設計が加速 |

| データ活用 | 維持管理や改修へのスムーズな情報連携 |

国レベルでやってきているから話が速いですよね、大和ハウス工業さんだと設備のBIM担当の募集もありましたね、2025年6月 先進的です。施工管理まるなげじゃあねという感じ、職域間の共通理解の3Dイメージは無駄ではない

今後求められる対応:

- 設備設計者もBIMスキルを持つことが当たり前に

- 意匠・構造との統合モデルでの打合せが増加

- BIMマネージャーの設置がプロジェクト成功の鍵に

- IFCを通じたBIMデータの相互運用性の確保が重要

関連記事もありますのでよろしければどうぞ