これ↓

サドル付き分水栓が断水なしで

配水管から給水管へ分岐できる

- サドル付き分水栓とはバルブと穴あけと配水管に給水管を取り付けることができる部材です

便利なものとは

頭ではなんとなく理解しているけど、

その理由がよくわからない。

そういった疑問にお答えします

給水装置工事主任技術者関連記事5選

給水装置工事主任技術者関連の基礎的な疑問がわかる

まとめとなりますので、是非ご覧ください。

本記事の内容

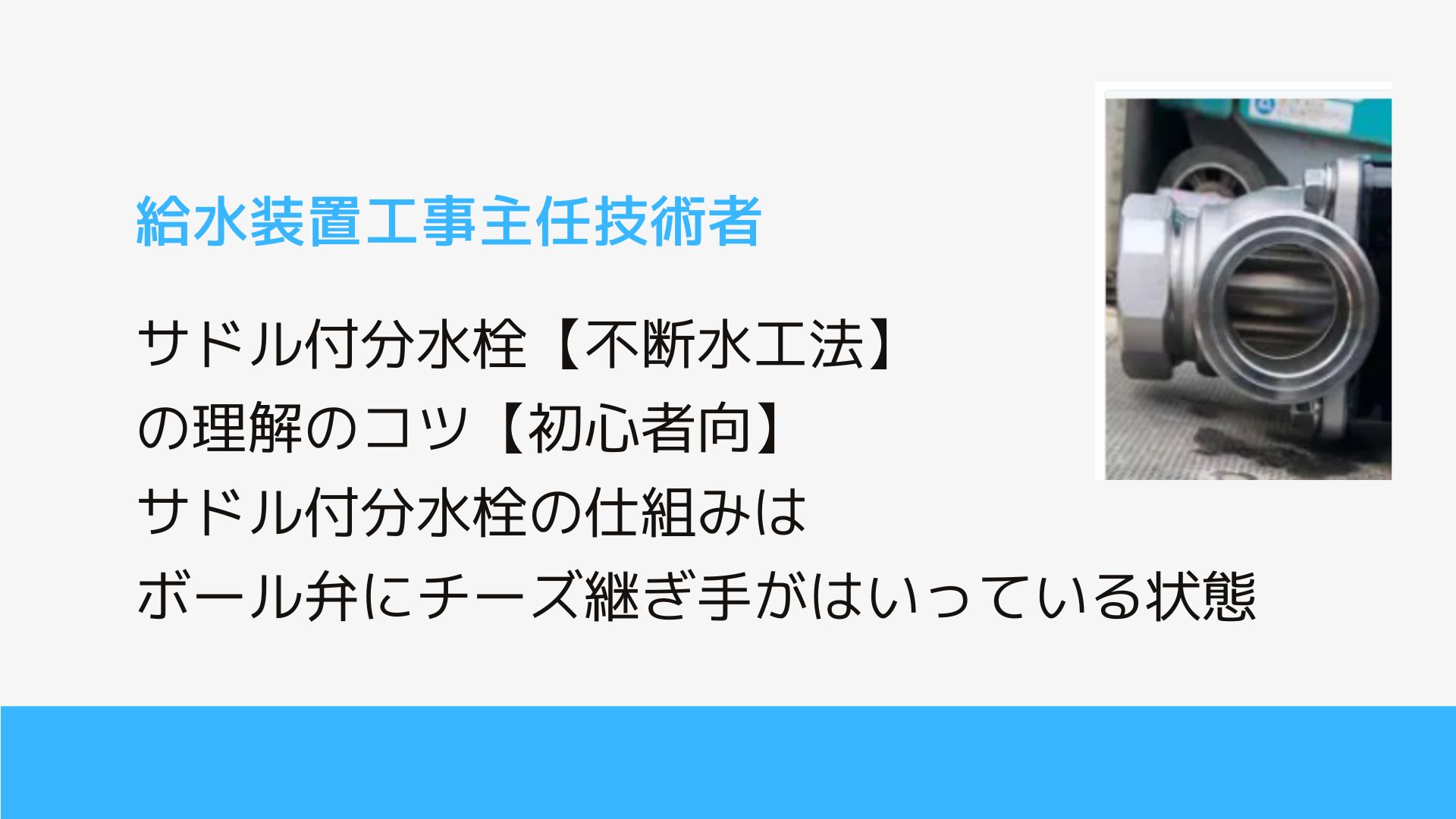

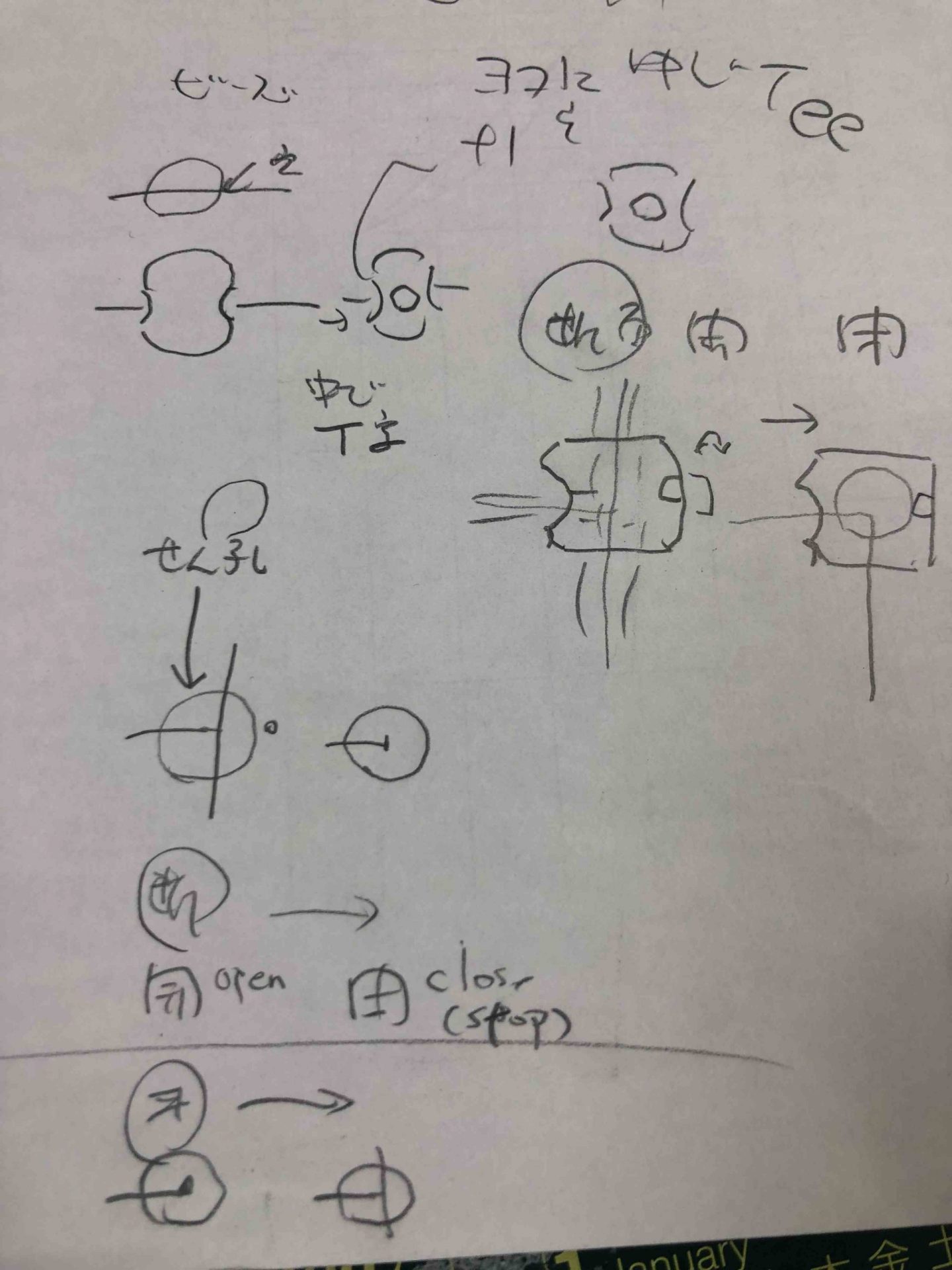

- サドル付分水栓の仕組みはボール弁にチーズ継ぎ手がはいっているということ

- ボール弁の穴が縦で全開、ボール弁の穴がよこで全閉で使い分ける理由

サドル付分水栓の仕組みはボール弁にチーズ継ぎ手がはいっているということ

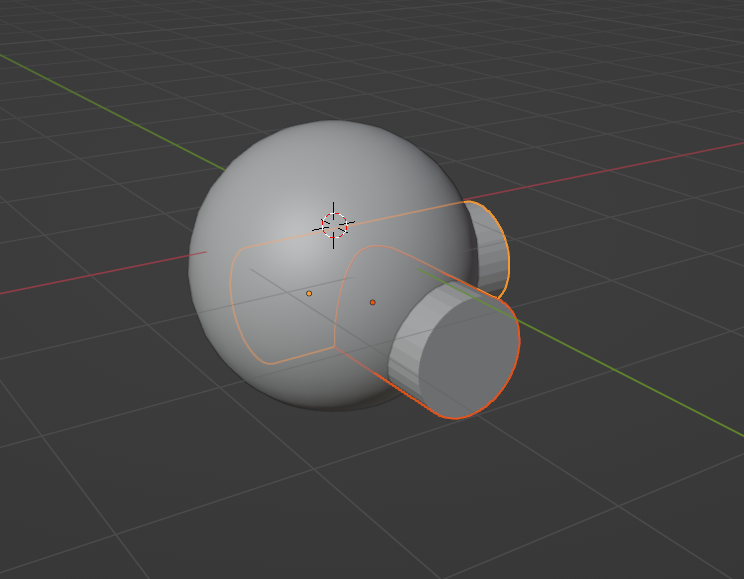

うーんわかりにくいかw

BLENDERでつくったでw

なんかきれいにいかないけどまーいっかwサドル閉

上はサドル開+穿孔 pic.twitter.com/hYnp20Dw6d— facilitieees_memo (@setubieee) January 15, 2024

閉塞

サドル閉(給水管配管耐圧試験時+穿孔機はずすしキャップするとき)

ボール弁の仕組みがわかれば話が少し早いです。

ボール弁の仕組みがわかれば話が少し早いです。

作り方の記事

オチから言うと

- 穴あけのためにTチーズになっているという部分の違いがあります。

写真は施工前のサドル付き分水栓の

はこしゃで待機中のご様子です。

「あついね」といいながら横になっております。

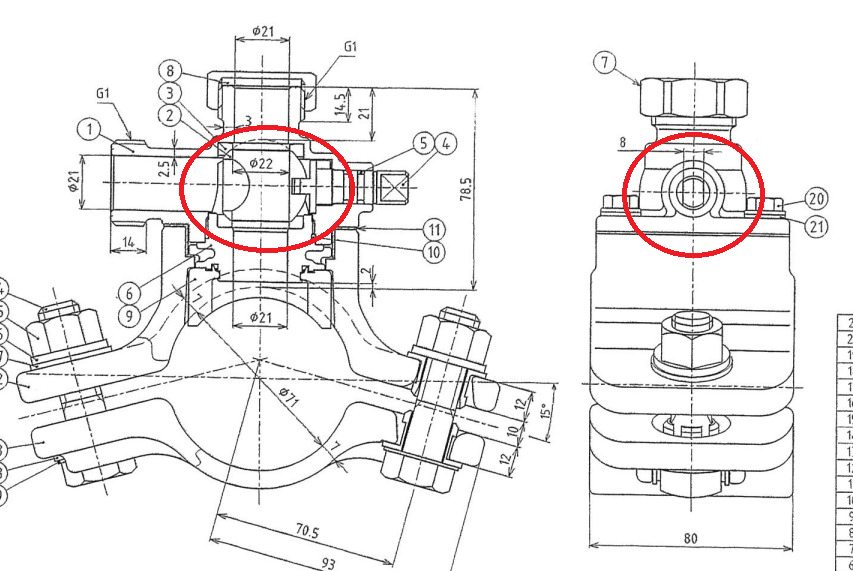

丸い部分のあなの手前と奥でT字になっているのみえますか?

そのまんまなんですが、

チーズというのは水道の継ぎ手で

T字継ぎ手というものです。(チーズとかチーとか言う人が多い)

まっすぐの管から

横向きの管へも水を流せるように

するための継ぎ手とよばれるものです。

サドル付き分水栓の赤丸の部分の話です

引用URL

https://www.qso.co.jp/dcms_media/other/183508_50_20__DIP_S50_SUS_AF.pdf

引用ここから

引用ここまで

なんで不断水でできるかの説明なのです。

ボール弁とは、

水道などの水などを止めるための器具です。

中がボールになっていて円柱状の穴があり

上のバルブを90度まわすと止まります。

中にボールにビーズのような穴が開いているので、

弁体(弁(バルブ)の本体)に対して

90度回すと水が止まります。

それがミックスされているのが、

サドル分水栓の内部構造の肝となる構造です。

つたわります?

配水管から給水管へ水を供給する穴をあけるけど、

配水管の断水はなし(不断水)で

行う必要があるのでこのような構造をしています。

給水管側に枝の給水管への穴があります

ここに上から穿孔機という穴を開ける機械をぶっさします。

ボール弁の穴が縦で全開、ボール弁の穴がよこで全閉で使い分ける理由

はじめに結論:穴を開けた後そのまま抜くと水が出てしまうから

ビーズの球よこに穴があいて

給水管へ分水するイメージ

ボールの中にチーズ(T字の継ぎ手)が入っているイメージ

です。

なぜそんなことが必要かといいますと、

穴をあける(穿孔(せんこう)という)=>コアを入れる=>給水管を接続する

という工程を水まみれに

なって行わないようにするためです。

具体的には、

まず、ボール弁を縦にしないと

上から穿孔機で配水管に穿孔するので、

ボール弁が上から下へ穴が

空いている状態でないと穿孔できません。

なぜならそのまま差すとサドル付き分水栓が壊れてしまうからです

その後、穿孔後、

穿孔機を外す際は全閉します。

なぜならそのまま引っこ抜くと配水管の水がでちゃうからです。

すんごい高さで出るそうです。2階建ての屋根超えるくらい(いやもっとらしいし)

木栓で刺す用意をしないとやばいす。足にあたるとあざだらけになるそうです。やめとこ?

内部のボールを横にしている状態でないと、

配水管からの水が出てきてしまうからです。

コア入れの際(さび止めのリング)は、

コア挿入器具を取り付けまでは全閉で、

コア挿入器具取付後に

全開します。

コアは配水管の穿孔箇所まで

入れますから開けないと入らないです。

また、器具取付前に全開すると水がでてきて

しまいますからいったん閉める必要があります。

コア挿入後、

コア挿入の器具を取り外す際は

もう一度全閉します。開けてしまうと

配水管から水がでてきてしまいますから。

その後、閉栓キャップを給水管取り

出し口から、縦の分水栓上部に取り付けます。

給水管接続、

耐圧試験後等の作業後に全開します。

土中埋め戻し前に全開を確認してください。

水が出ない仕事をしたことになりますから。

前澤給装工業さんの動画が参考になります。

サドル付分水栓の施工

横取り出し口(最終的に給水管を接続し通水する場所)というそうです。

分水栓ソケット、

閉栓キャップの腐食によるごにょごにょとか、

そういう話はまた今度。したくないけど

サドル付き分水栓の損失水頭はエルボ継手

と同じ圧力損失が発生するということですね。

(厳密にはキャップの部分で滞留するからもっと大きいのかも)

余談

なんで一部の水道局はサドル部分がステンレスがおすすめなのなの?

理由:腐食しにくいから(と想像)

具体的には

砲金さん?銅と錫の合金だと

- 腐食してステンレス管とこと(分水栓ソケット)腐食して漏れる

- キャップんとかで腐食して漏れる

- あとは偏心(チーズボールをまわし開閉するコック)が回せないほど小さくなってしまう

などの不具合があるから

給水装置のオススメ本の記事も

ぜひご覧ください

給水装置工事主任技術者関連記事5選

給水装置工事主任技術者関連の基礎的な疑問がわかる

まとめとなりますので、是非ご覧ください。