系統バルブとはなになのか?たてかんの一番したにつけるのかなぜ?かを考えた(断水範囲を減らすためと維持管理)

という方向けの記事となります。

答えは:断水範囲を減らすためと維持管理のため

ですが、はじめは

この施工図や水道局とかの指示はなんのおまじない?なんだろう、だと思います。

意味もわからず工期だけはきついから覚えるべきことも

理由もなくやってるだけだから、ただのマシーンだわ

もうちょっと理解とか理由とかとセットで教えてくれると

いいんだけど。

なんでがないからいつもわからないことばかりだわ

こういったお悩みを解決します

- 系統バルブとはなになのかなんでいるのか

- 系統バルブはおまじないか?

- 主要な分岐部分に関するルール

系統バルブとはなになのかなんでいるのか

建築設備>機械設備>衛生設備>給排水設備>給水のくくりの話となるようです

給水の多所帯での立管の一番したにつくバルブで

一般的には2系統以上ある際に付くもの

となります。

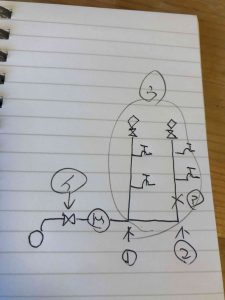

そもそも系統とは

ざっくり簡単説明:たてに延びていく管の数

ちなみに系統図の給水の書き方で管の太さはこの記事に書いています

理由は個別の系統の立管もしくは枝の各階のバルブの上流側での

不足の事態(漏水、バルブ不良等)の際、全館断水をせずに

当該不良系統のみの断水での修理を行うためです。

具体的には

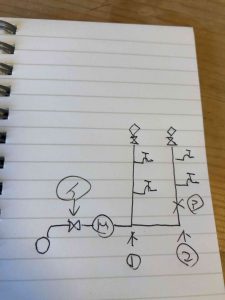

水道本管(配水管)があり、

宅内いっぱつめの止め(宅内第一止水栓)があり、

(水道局の)メーター(メータ)があるとします

ここから立管をかいして2フロアー以上の枝管を介して

水をくばっている環境だとします。

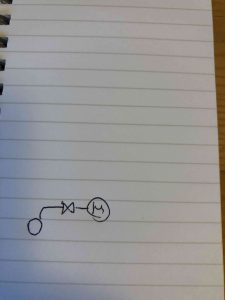

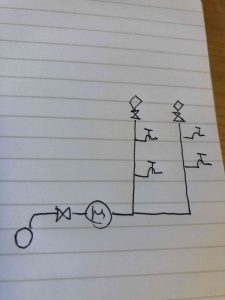

これを単独系統とか1系統だねーとかいいます

立管が2つあります。

同じように枝が2つ出ている状態です。

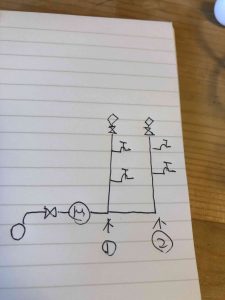

2つの系統①と②がありますねー

これが2系統の立管があるという状態です。

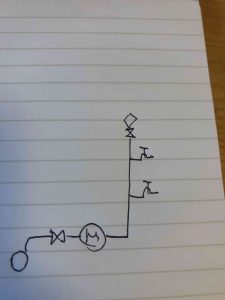

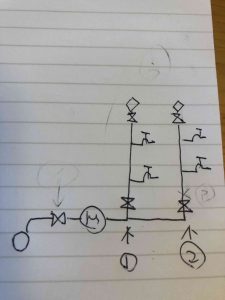

ここで②のたてかんの×の箇所で仮に漏水が起きたとします「×のいち」

そうすると

矢印のバルブを止めることとなります。

ほかに止める場所がないからですねー

アがダメになったのでイを止めたという状態

そうすると

そうすると結構大変ですねー事前の周知の時間もかかりますし、

事業をされているとかなり金銭的なリスクを負うこともあります。(営業補償とか)

こわ

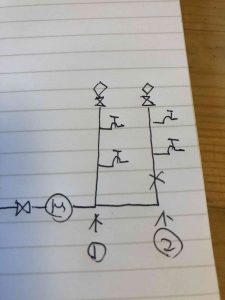

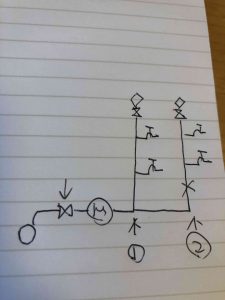

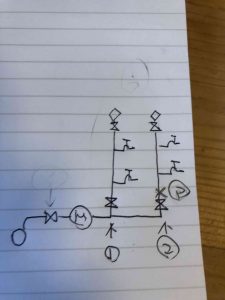

で①と②のたてかんの系統の一番下にバルブをつけます

すると

同じことがおきると

〇アの仮に漏水の場合は

〇Aを止めるだけなので

〇ウの範囲の断水だけですみますねー

というはなしです。

実際にあった(らしい)現場でのこと

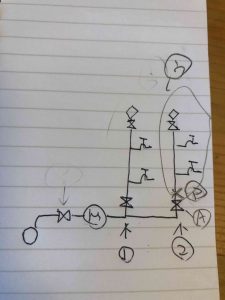

系統バルブを忘れた4ー5系統の建物で

引き渡し後漏水が発生

無事全館断水となったようです

怖い話です

まあ半日数時間ならいいのですが、

仮に医療や福祉などの施設の場合問題は深刻化する

ケースも考えられますので注意が必要です

系統バルブはおまじないか?

系統バルブはおまじないか?

結論からいうと、なんとも言えないです

ケースバイケース、確かに経年劣化でバルブが

まわらないじゃんということはあるそうです。

だからといって、つけなくてもいいというのは

結論早く出しすぎのような気もします。

久々に給水の本おさらいしていたら下記のような文言がありましたので追記します

主要な分岐部分に関するルール

建設省(現国土交通省)のルールで似た文言の記載がありましたので、

解釈次第ですが、系統バルブへのルールにも見えましたのでシェアします。

引用ここから

建設省告示1597

建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定

める件建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条の二の五第二項第

六号及び第三項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のため

の配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構造方法を次のように定める。第一 飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 給水管ロ)()

給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接した部分

で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。

引用URL

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006620.pdf

引用ここまで

以下考察ですが、

主要な分岐部分の解釈と定義ですが、

具体的には

今はないとある水道事業者では

- 戸建ての建築物で1階と2階の分岐部分(2階への立ち上がり)の系統が分かれる部分に止水栓をつける

というルールもありました。

今は大きい事業体に変更してそのルールはなくなりましたが、

実際キイタハナシレベルですが

1戸建てではじめは1階2階で水の出が悪い

のちに

2階水の出が悪い

のちに

2階の水が出ないとなりました

へんなメータの逆止弁もどきのプラスチックが配管をつまらせたりしたとき

各階の切り分けの際に必要になるケースもありました各階全館断水を回避できたそうです

不具合時の影響範囲を小さくするために必要

ということです

問題の切り分け

という作業が必要なときに

必要になります

- 外回りの配管

- 1階の屋内の配管

- 2階の屋内の配管

どこでの不具合の見極め(切り分け)

水道メーターの駒の回転

系統バルブを明け閉めしての通水確認

系統バルブまわりの掘削と

配管を切り

2階の末端器具より

エアコンプレッサーでの空圧がけ

異物を系統バルブで排出

となりました。

この際系統バルブ事態は特に関係ないようですが、

そこが主要な分岐部(ようは2階に行く系統だよ!)とわかる

だけでも大分メンテナンスが楽

というわけです

将来の設備やへの合図(伝言)でもあるわけです

系統バルブを閉める

これも

主要な分岐部

より一般的なのは、多所帯での系統バルブ

(1階のPSの立ち上がりにつける)というのが一般的でしょうが、

やはり、大規模な断水の抑止が給水システム全体の設計には必要なものなのだと

理解できます。

止水栓の設置

というくくりになるそうです。

いやはや。法律むず。

関連記事かいてます。

https://setubimemo.com/%e8%a8%ad%e5%82%99%e3%81%ae%e6%9c%ac%e3%81%a7%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%813%e9%81%b8%ef%bc%81/

https://setubimemo.com/%e4%b8%80%e7%b4%9a%e7%ae%a1%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e3%81%ae%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%8a%e3%81%99%e3%81%99%e3%82%81%e3%81%af%ef%bc%9f%ef%bc%881%e7%99%ba%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%81%97/