と思う方も多いと思います。

そんな方へ1発合格一応した中の人がおさらいもかねて計算問題を再挑戦します

水理計算の基礎の基礎の部分なので

手順を覚えてくと後日おさらいしやすいです。

毎日やってない限り忘れがちですから。

頭の体操にもなります。

給水装置工事主任技術者関連記事5選

給水装置工事主任技術者関連の基礎的な疑問がわかる

まとめとなりますので、是非ご覧ください。

本記事の内容

- 計算問題は数と慣れではなく手で書くこと

- 過去問で計算問題の解説メモ

- 水理計算の実務で使うとき

- 問題集とテキスト買うのもあり

計算問題は数と慣れではなく手で書くこと

はじめに結論

手で書くことが大事

理由

- 試験でも手書きだから

- 実務でも系統図から水頭を出すときは慣れるまでは手書きのほうが頭に浸みるから

図を紙と鉛筆で書いてください

とりあえず過去問は

下記URLで主催団体さんから仕込めます。

- 無料系

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/jyuken-kakomon.html

メリット

- なんといっても無料

- とりあえず解ける

- 金は溶けない

デメリット

- 間違えても何が間違えかわからない→検索しても時間かかるし正しいかわからない

- むだに難しい捨て問題に振り回される(傾向がいまいち読めない)

- やらなきゃだれも止めない

まあどちらでもとにかく手を動かしましょう。パソコンでなく、ノートでも

紙の切れ端でもいいので、書いて手に記憶させる感じです

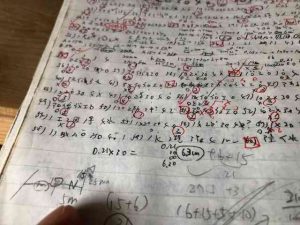

下の写真はわたしが問題をといていたときのノートです。

繰り返し解く、手で覚える。これはまねすんな↓(キ、キモイ)

めんどくさいですし、実際数年たつとなんとなく忘れます

が、一度覚えておけば、おさらいもだいたい楽です、

あーそういえばやったわ!は結構強みです。

受かってから勉強だわ、まず受かれ。と言われた。

では次に解説行きます。

過去問で計算問題の解説メモ

では過去問の作業の流れです。

何年たつのかね。

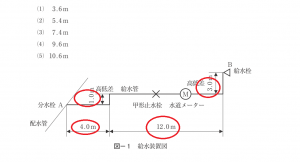

- 縦の棒は配水管

- Mに〇がメータ

- Nが逆止弁

三角が蛇口ですかね

- 高さ

- 延長

- 配管の曲がり

- 配管の高さ

- 配管の延長

を書いているようです。

基本ですが、+の水圧から0.2MPaとかから

の引き算が基本です。

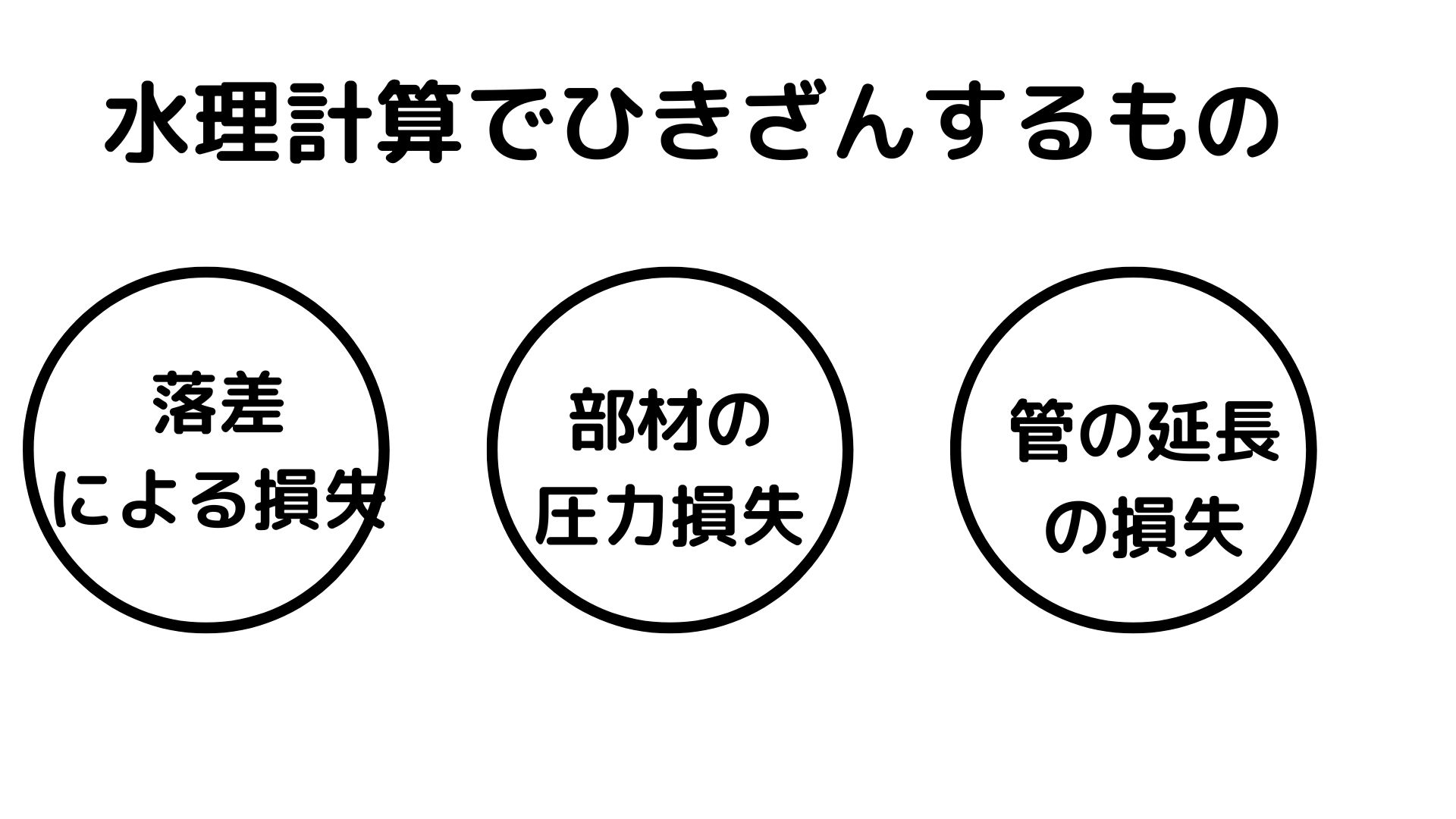

それは3つ

- 落差(高さ)の損失(これがおおきい)水頭

- 各部材の圧力損失(直管換算長)(わすれがち)水頭

- 管の延長(高さ部分も足しておく)の摩擦損失(高さの摩擦損失も加える)水頭

- 後忘れてはいけないのが器具で必要な水頭+余裕水頭

過去ノートと過去テキスト引っ張り出してきました。

わかりませんでした、わすれました!

水頭はヘッドともいい、問題の中でh1とか出てきます。

hと出たら「ああ高さね、一番損失食うやつね」と余裕しゃくしゃくでいましょう

なのでテキスト読み直しました。

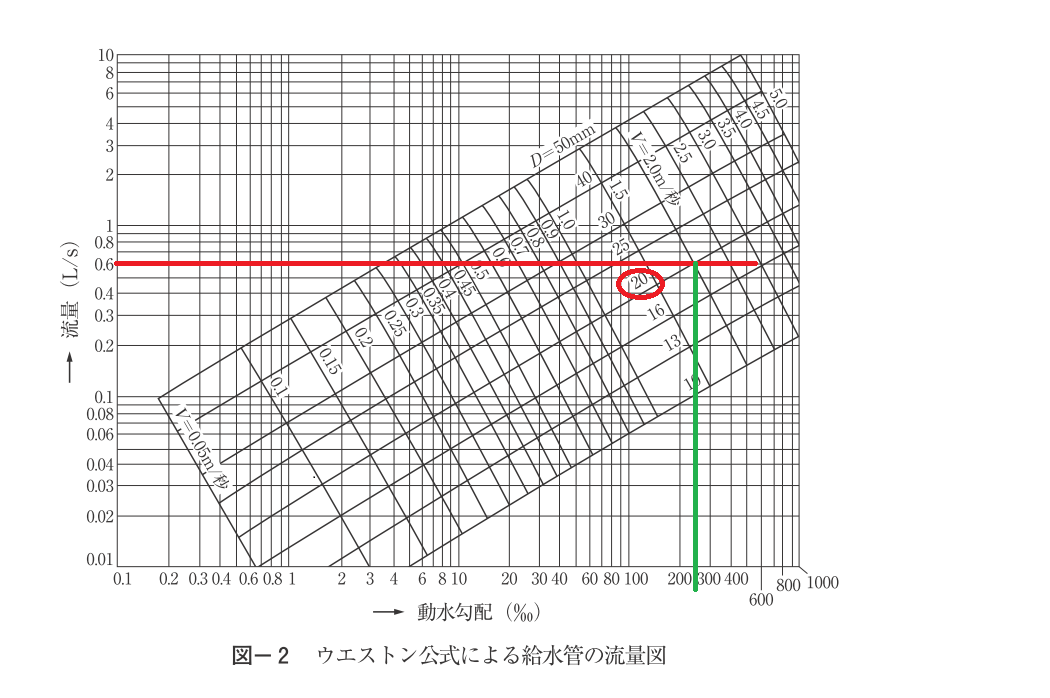

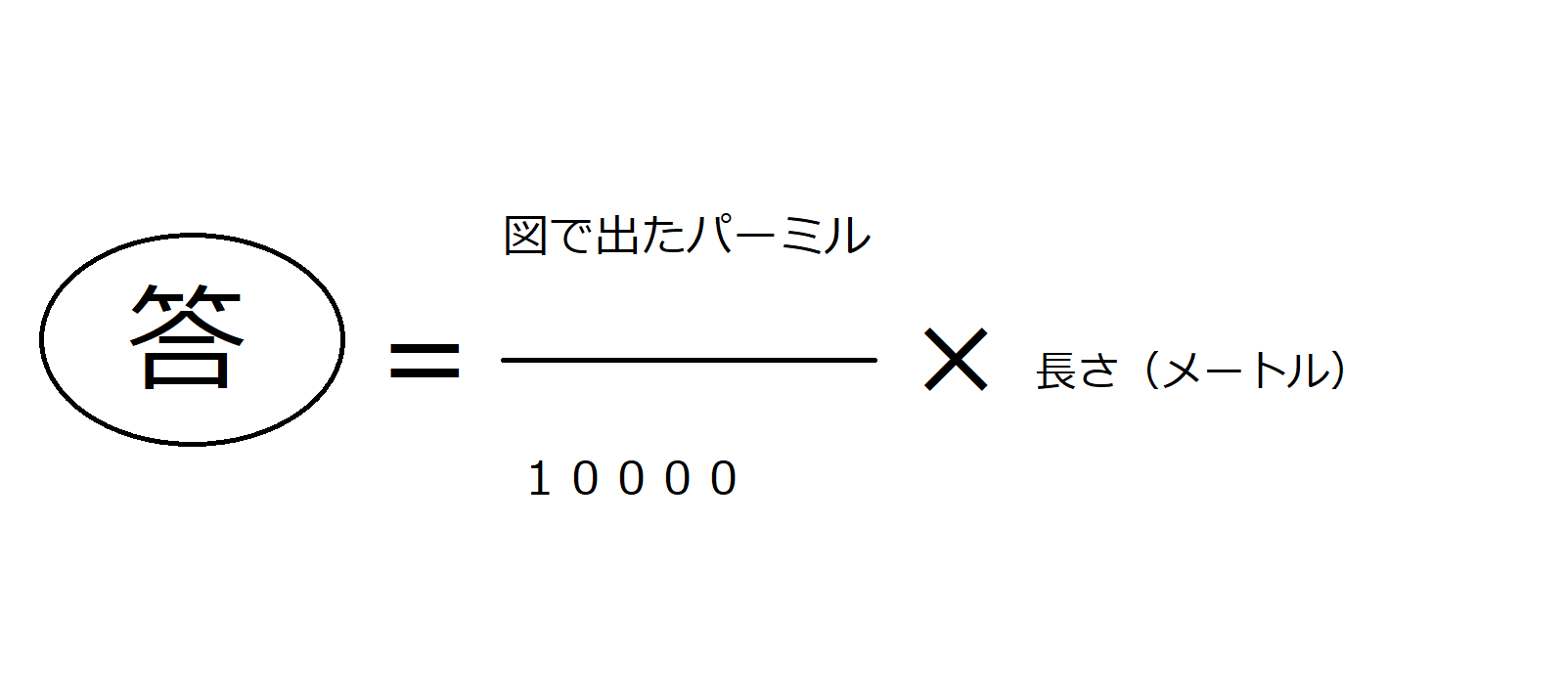

動水勾配は1000分の1で計算(パーミル→‰)単位です

ベルヌーイの定理でたー!

なんか100分の1のけたが1個多いこまかいのがパーミルとかいう

テキストのおすすめの記事もリンクもさりげなく

のせておきます(内部リンクも伸びて商売上手?)

給水装置工事主任技術者テキストのオススメ

だとINDEX目次から探せるから実際時短ですね

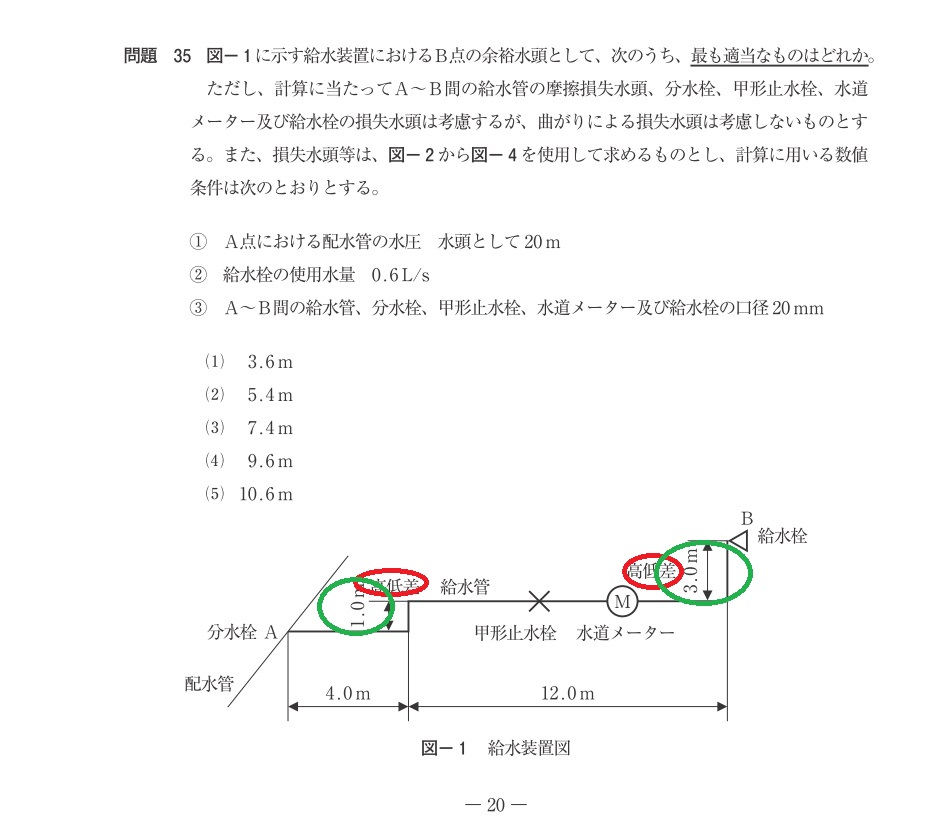

財団さんの去年の問題でもやりますか

令和2年の問題20.21.22ページ

にありますねー

引用元URL

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/jyuken-kakomon.html

引用ここから

引用ここまで

いきなり答えみますか

みどり丸がh落差ですね

問題35の答えは2ですね。

給水装置計画論になるわけです。

2ですと

答えは5.4m

Bの末端での余裕水頭をだせよ!

という問題です。

なつかし、余裕水頭だってなつかし!

結局一番条件の悪いところでどのくらい水頭が必要で

+器具を使う+余裕はどのくらい1.5mの水頭とか

必要なの?という考え方です。(伝わるかな)

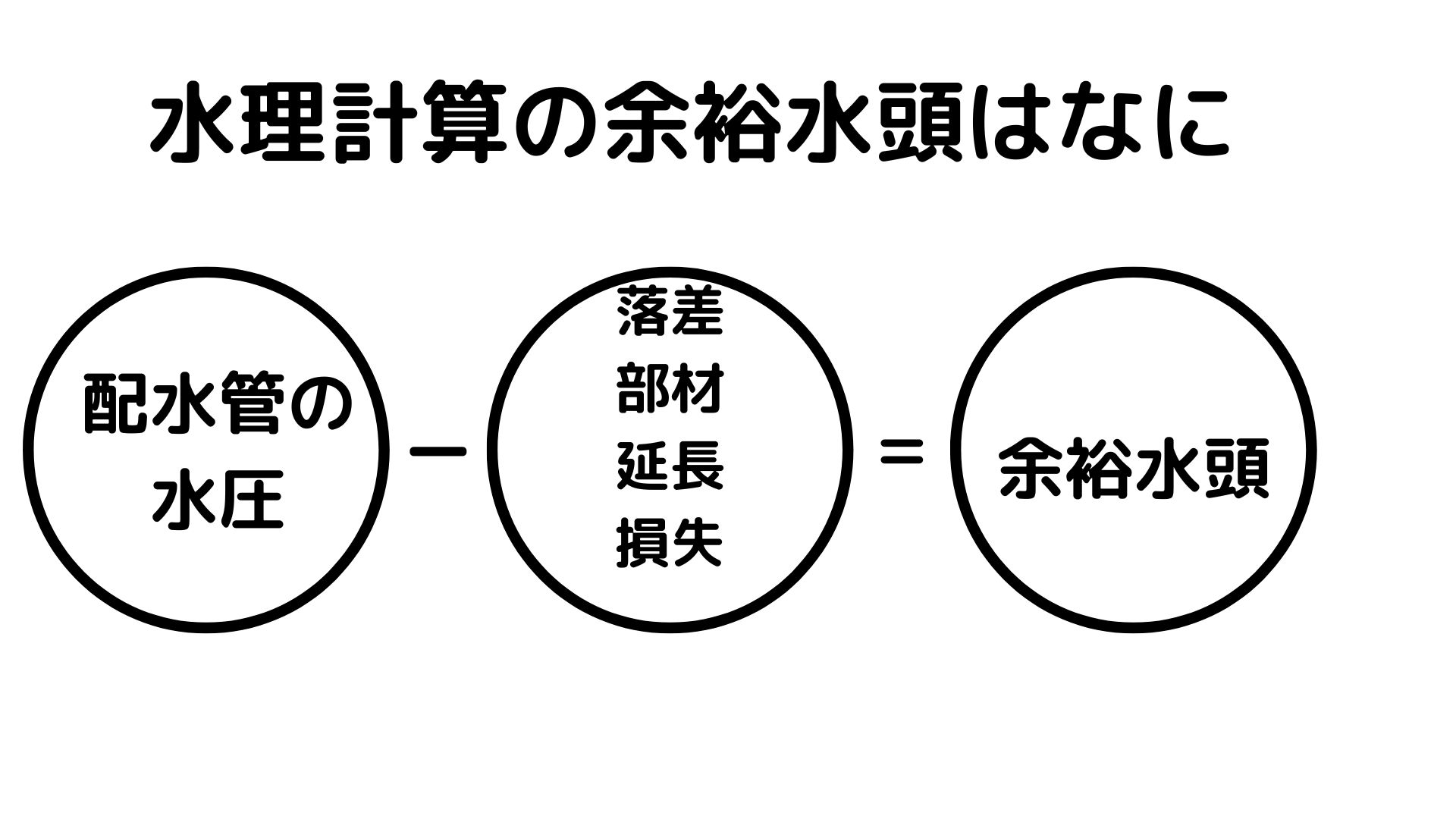

かるくおさらい。水圧から損失をひくと余裕水頭となります。

「いっちゃんたかいとこのさきっちょの水栓で水ちゃんと出すには

どんくらいの水圧水量いるのさ?余裕ないとやばない?

人すめんし!」

という部分が≒余裕水頭ですが、

MPaとかわかりにくい値はいったんおいておいて

水頭で考えると覚えやすかったです

0.1MPaでほぼ10mの水頭

実際もんだいも水頭での問題だしてますしね。

で0.1MPaで100kPa

メガは1000!

1000キロが1メガ

- 1かける1000=きろ

- きろ×1000=めが

- めが×1000=ぎが

なので

通常の水栓は30kPaの水圧が必要

なので3mの水頭が蛇口で必要、シャワーだ70kPa

だから7m

余裕水頭はそれ+の余裕の部分

(水道局によってはプラス1,5mみてねとかある)

で今回の問題は「余裕はどんだけあんのさ?」

という問題。

今回は配水管の分岐の分水栓の部分で20mあります

まず高さを考える

わかりやすいとこからやろう

次に逆算で考える部分は高さの部分

水圧の的は高さ(重力)なので

高さが一番水圧を押し下げる要素となる。

で、配水管からメータまでの高さ1m

緑の〇の部分ですね

で、

- メータから蛇口までの高さ3m

- 3たす1で4m(※1は配水管からメータまでの高さ)

- 分水栓で20m

- 20ー4で残り16mあるとなる

■高さの損失(落差)

□部材の損失(直管換算長)

□配管延長の摩擦損失

- これで高さの損失(落差)はクリアとなる

つぎに部材の圧力損失を考える直管換算長

各部材の圧力損失

なにそれ?となるかもしれませんが、

- この部材はまっすぐの管にたとえると何m(メーター?)ということ

です

その何mをこのあと計算する管の延長(長さ)に

足し算して圧力を下げる値(圧力損失を求めます

ようはあとで足し算するので計算する部分として考えてねということです。

分水栓、バルブ、メータ、チャッキバルブ等々でもそれを計算します

曲がり(配管のまがりエルボとかチーズとか)、

≒直管換算長が材質と径により一覧とかがあるので、厳密には

必要だが、この値はこの問題では省略している。

3つ目分水栓、水道メータ20mの器具との器具と部材の部分

水圧を下げる要素を先に表を見ながら計算します

部材も含め管は材質と径と長さ(延長という)に応じて、

その他の部材は先ほどの曲がりと同様部材に応じて

直感換算長さ(水圧を押し下げる分の管の長さに換算)することが

できます。

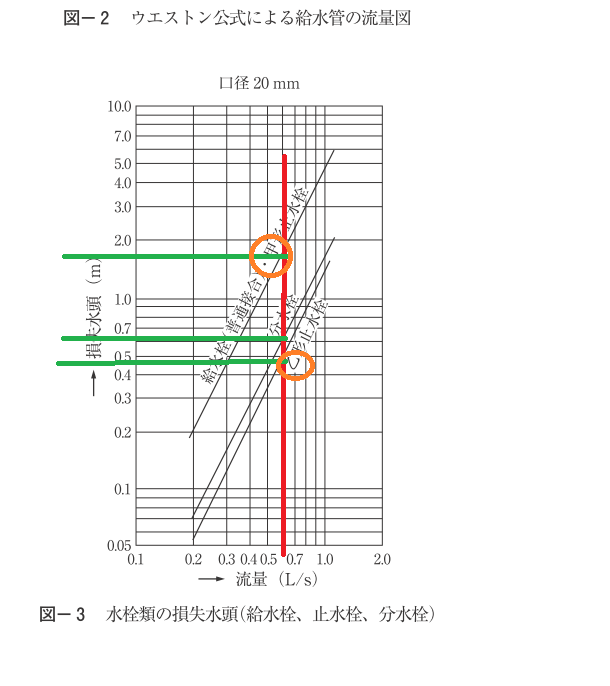

流速は問題に0.6m/秒と記載されているので

こちらを使う

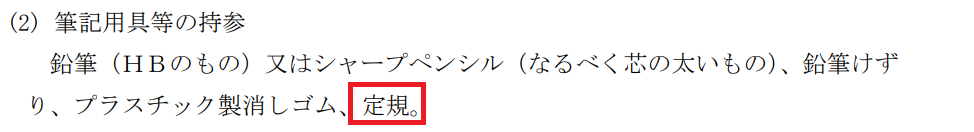

定規あります?

定規であてれば

この2種類の損失水頭(≒水圧マイナスしちゃう高さ)

がだせます。

引用URL

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/jyuken-kakomon.html

令和2年度問題より抜粋

引用ここまで

ここ

こんな感じで

定規を赤線みたいに当てて

見るんです。

引用URL:

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/file-h29/file-h29_jyuken-annai.pdf

引用開始

引用ここまで

確か、試験のとき定規は持ち込めたと思います。もちこめますね

流量0.6m/秒

分水栓は0.6m

甲形止水栓は0.5m

水栓は1.8mくらい?

で(0.6+0.5+1.8=となるので)

合計2.9mの損失水頭が加味されます。

メータは別の図で2mを出すと

0.6+0.5+1.8+2=4.9m

ですかね

16mから4.9m引いて

あと11.1mありますねー

■高さの損失(落差)

■部材の損失(直管換算長)

□配管延長の摩擦損失

最後に給水管の長さの摩擦損失水頭を求める

テキストと問題集あると時短

管も管の種類と口径と長さによって、圧力が長くなります。

口径がでかいとそんなに落ちないけど、口径が小さく距離が長いほど

水圧が落ちてきますという部分です。

それを水頭で計算する方法が以下ちょいむずな

管路の損失水頭とやらになります。

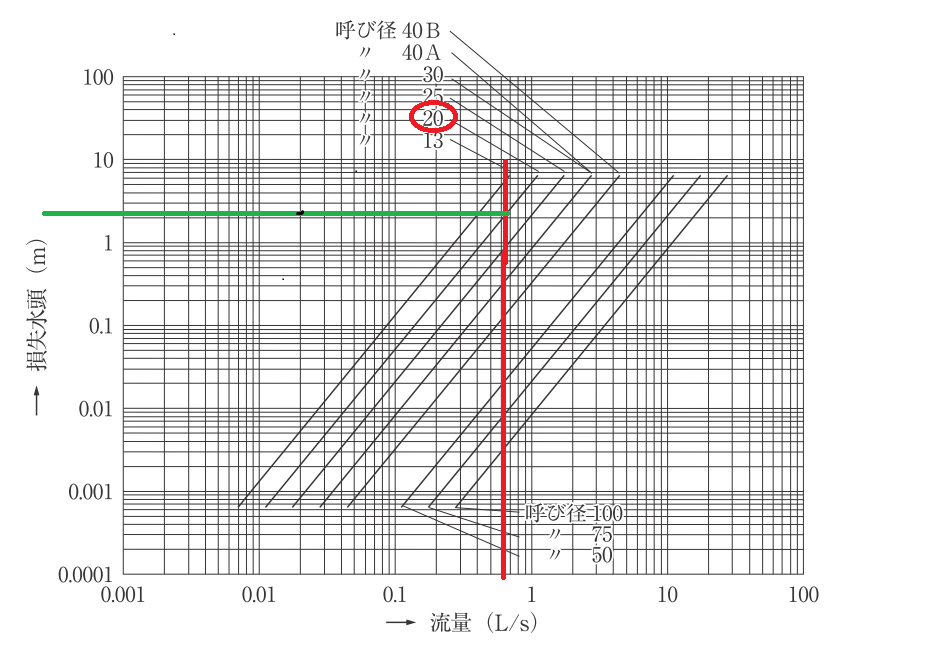

あとは給水管の延長長さ

12たす4で16mの長さの

動水勾配は0.6m/秒の流量ですと

250パーミル(‰)くらいですかねー

引用URL

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/jyuken-kakomon.html令和2年度過去問より抜粋

引用ここから

ここ

250‰(パーミル)ということは

こいつは1000でわる

ので

250/1000

0.25

となります。

で、

I(動水勾配)=h(速度水頭)/L×1000なので

h=250パーミル/1000×長さ16m

てなんだ?

あ、忘れた

で延長かけんだっけ?

こう覚えよう

250(パーミル)割る1000×16(メートル)

なので0.25×16=4

水頭で

4m管の水圧が減ると

なので11.4ー4=7.4mあれ?

答え3じゃね

計算間違えてんじゃん

ああ、あれだ、管の延長で高さ部分の管の損失水頭も

計算するんだ

引用URL

https://www.kyuukou.or.jp/shiken/jyuken-kakomon.html

令和2年度過去問題より抜粋

引用ここから

引用ここまで

なので4+12+1+3

なので20m管の長さがあるわね。

なので

0.25×20

=5

11.4から5ひくと

6.4なんかへんじゃない?

あれだ、甲型止水栓と乙型止水栓

計算間違えている。

乙は0.5で計算しているけど

甲止めだから1.8だ

まあ、ここでも書いている

これを参考に今回いろいろオサライしていますがー(知らない事もおおかった!)

まあ、ここいらへんの本ガチヨミすればなんとかなりますけどねー

差分1.3ひくと

5.1m≒5.3だ

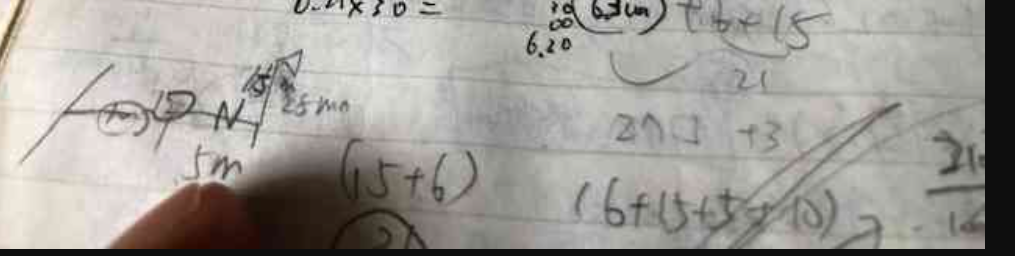

これ、記事書きながらペイントソフトで

計算したけど間違えた。

最後自分の言う通り、手で書いた

キタネエけど、これかかないとわからんわ

結論は「手で書こう」です

最後の摩擦損失は高さ分の管の延長も足してね

■高さの損失(落差)

■部材の損失(直管換算長)

■配管延長の摩擦損失

水理計算の実務で使うとき

実務ですと「お見積りフェーズ」

で

数〇円の予算の差が出てくるまじめな作業となります。

一番末端の高いところ≒末端最高位で

お水ちゃんとでる?≒水量水質の確保

という難しいんだか難しくないんだかよくわからないですが、

大事なところです、使えるもの提供できるかどうかという部分なので。

これにより、流量確保できない細い給水管だと

太くする必要があるので

実務だと道路工事で給水管を太くする工事をするしないとか、

その所帯数だと、同じように水量を賄えないので

増圧のポンプつけるつけないとかで、ケースによりますが、

(まあ、大体の概略表はあるからそこまでシビアなケースはレアですが)

大事な作業となります。

大規模の作業の場合、結論、専門ソフトを会社に買ってもらう!

理由、人は忘れる動物だから、あと蛇口1つと集合住宅とか

ロスが多いから、基礎は手で学んで、実務はツールと人を使って

時短です。営業さんは数日で結論を求めてきますから。

具体的には

いくつか検討→購入

でも、たまにはこうしておさらいしないと

いけません。

でもやはり、繰り返しですが

実務はスピードありきなので、60パーでGO!

使えるツールはすべて使う!

という心意気が大事。

なので会社流量計算ソフトかってもらってください。

まあ、ここでも書いている

これを参考に今回いろいろオサライしていますがー(知らない事もおおかった!)

まあ、ここいらへんの本ガチヨミすればなんとかなりますけどねー

特に直結直圧で高低差のある特例直圧の場合は主任技術者さんの

責任のもとでの計算書の作成が発生しますから、

結構大切です

問題集とテキスト買うのもあり

給水装置工事主任技術者の過去問でも計算問題は手で書いて覚える問題なので

繰り返し解いていくことが大事です

もしくは過去問書籍買うのもありです

↓関連記事に記載してます。

問題集

メリット

- 好きな時にできる

- 解説があるのでわからないとこへの理解が早い

- サイズがちょうどいい

デメリット

- やらなきゃだれも止めない積読状態

- 5千円でも安くはない

- 合格後は使い道が薄い(テニスボール2個とこれで首のストレッチに再利用可能!)

問題集

はこれまずはこれから解いて×を出す〇はその場で覚える×は暗記帳2問(〇の問題と×の問題)を自作して繰り返し見る

2024年版できる合格 給水装置工事主任技術者 過去6年問題集 新訂第22版

まずはコレで暗記帳を作り苦手を克服

できる合格給水科目別攻略予想問題集

仕上げの1冊

できる合格 給水装置基本テキスト

割高だが結局一番実務でも使える1冊

暗記帳作成には最低必要

やる気ないときもこれだけみとくが吉

仕上げの6年問題集

- 仕上げの予想問題集テキストと問題集2回くらい解いたら仕上げに解いていく腕試しこのテキストは合格後も仕事でよく見返します。

- 6年ものは1回か2回は解いておくといい直前は最後に1回かな?

テキスト

これは取得後もよく見返します。資格団体の100倍はわかりやすいので

実務でも使えます

自分はこの3冊のみで1発合格しました。

2024年版できる合格 給水装置工事主任技術者 過去6年問題集 新訂第22版

できる合格給水科目別攻略予想問題集

できる合格給水科目別攻略予想問題集

できる合格 給水装置基本テキスト

できる合格 給水装置基本テキスト

- 講習会5まんくらい

あと講習会でもらったのもやったか

メリット

- 新しい法規について学べる

- 解き方攻め方のコツが知れる

- 最終的なおさらい

- なんか安心

- 無理くり出るので強制的に時間を割ける5万すてられないから!

デメリット

- 高い

- 高い!

- たまに講師が違うよね?なこと言う

- 眠い!

勉強方法関連記事

まあ、ここでも書いている

これを参考に今回いろいろオサライしていますがー(知らない事もおおかった!)

まあ、ここいらへんの本ガチヨミすればなんとかなりますけどねー

排水もお忘れなく

給水装置工事主任技術者関連記事5選

給水装置工事主任技術者関連の基礎的な疑問がわかる

まとめとなりますので、是非ご覧ください。

消防設備士オススメテキストランキングはこちらこちら