耐熱クラスの覚え方は?

はじめに結論:

エビフライ派

やあエビフライほしい?(や(Y)あ(A)エ(E)ビ(B)フ(F)ライほ(H)しい?

やえさん派

「やえさんぼーいふれんどにヒートアップ」YAEBFH

以上解散!

問題:エビフライ派

答え:やあエビフライほしい?(や(Y)あ(A)エ(E)ビ(B)フ(F)ライほ(H)しい?

問題:やえさん派

答え:「やえさんぼーいふれんどにヒートアップ」YAEBFH

nbsp;

この記事では

本記事の内容

まあこちらでも書いたんですがね!関連記事もありますのでよろしければどうぞ!

電気工作の救世主!「耐熱クラス」の覚え方で悩まない生活を手に入れる

「また耐熱クラスの記号を忘れた…」「Y、A、E、B…なんだっけ?順番が全然覚えられない!」そんな悩みを抱えている電気工学科の学生や電気工事士を目指している方、電気関係のお仕事をされている方は多いのではないでしょうか?試験前になると焦って覚えようとするけど、なかなか頭に入らない…そんな苦い経験をお持ちの方にぴったりの「耐熱クラス覚え方」をご紹介します!

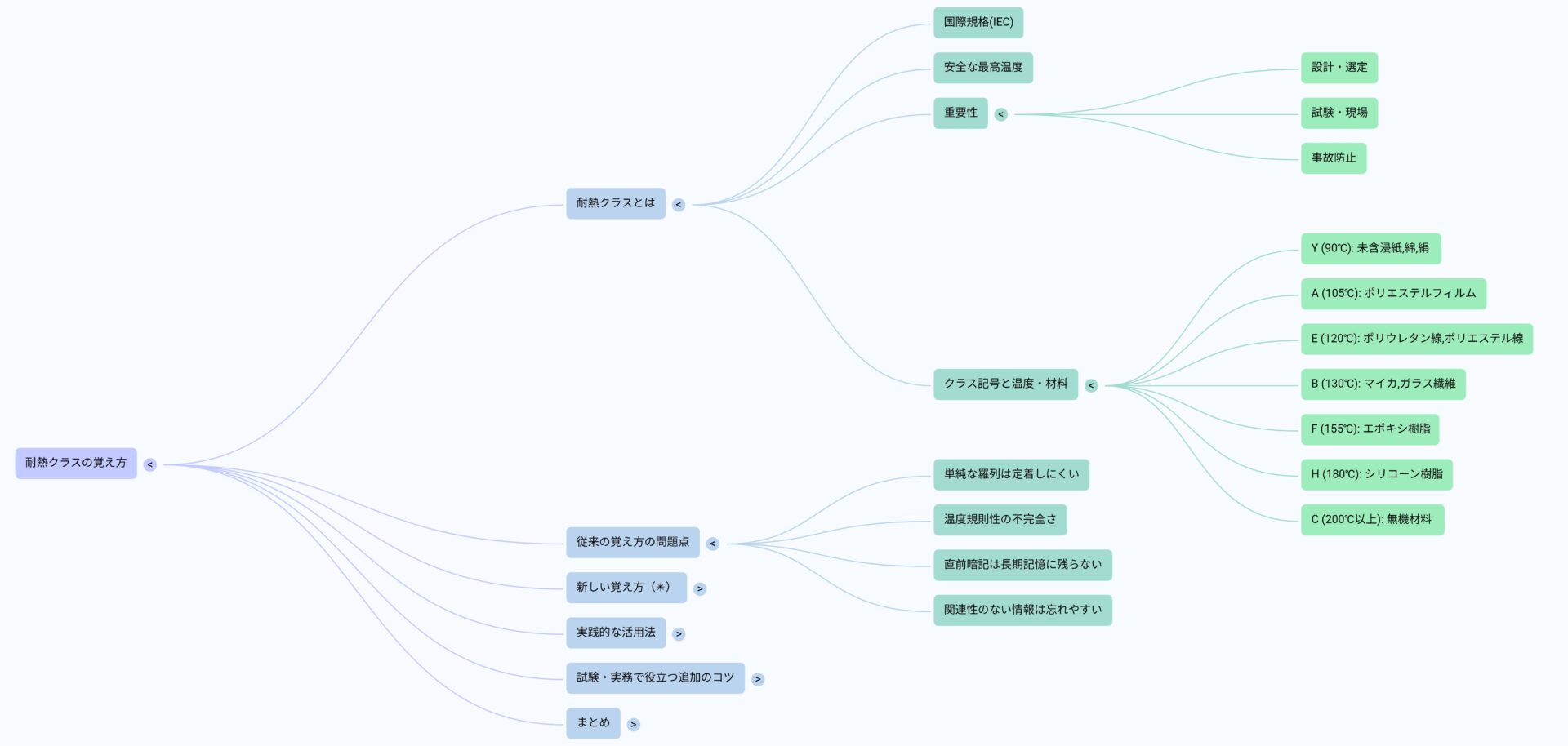

耐熱クラスって何?なぜ重要なの?

| クラス記号 | 最高許容温度(℃) | 主な絶縁材料 |

|---|---|---|

| Y | 90 | 未含浸紙(みがんしんし)、綿、絹など |

| A | 105 | ポリエステルフィルムなど |

| E | 120 | ポリウレタン線、ポリエステル線など |

| B | 130 | マイカ、ガラス繊維など |

| F | 155 | エポキシ樹脂など |

| H | 180 | シリコーン樹脂など |

| C | 200以上 | 無機材料(マイカ、ガラス、セラミックなど) |

IEC(国際電気標準会議)規格などで定められています

各クラスは、その絶縁材料が長期間にわたって安全に使用できる最高許容温度を示しています。

この分類は電気モーター、トランス、発電機などの設計や選定において重要で、使用環境の温度条件に合わせて適切な絶縁クラスを選択する必要があります。

耐熱クラスとは、電気絶縁材料や電気機器が安全に動作できる最高温度を示す国際規格です。この知識は電気工事士の試験や現場での作業において非常に重要で、間違えると重大な事故につながる可能性があります。

従来 の耐熱クラス覚え方の問題点

の耐熱クラス覚え方の問題点

「YAEBFHC」というように単純に記号を並べて覚えようとする方法は一見シンプルですが、実際には非常に効率が悪いです。なぜなら、ただの羅列では脳に記憶の「フック」がなく、すぐに忘れてしまうからです。

また「温度が90℃から始まって15℃ずつ上がっていく」という覚え方も、不規則な部分があるため完璧ではありません。

– 従来の覚え方の問題点

– 単純な羅列では記憶に定着しにくい

– 温度の規則性だけでは覚えきれない部分がある

– 試験直前の暗記では長期記憶に残らない

– 関連性のない情報は忘れやすい

「✴︎」で耐熱クラスを完璧に覚える魔法の方法

✴︎を使った覚え方

「やっぱり悪いぶどうは腐る」

Y

90℃

A

105℃

E

120℃

B

130℃

F

155℃

H

180℃

C

200℃以上

ここで登場するのが「✴︎」というキーワードを使った画期的な覚え方です!この方法を使えば、耐熱クラスの記号と温度の関係が驚くほど簡単に記憶できます。

まず「✴︎」を「やっぱり悪いぶどうは腐る」と読みます。これで「Y・A・E・B・F・H・C」の順番が完璧に覚えられます!

しかし、「温度を覚えられないと意味がない!」という声が聞こえてきそうですね。ご安心ください。この方法ならば温度も簡単に覚えられます。

「やっぱり(90℃)悪い(105℃)ぶどう(120℃)は(130℃)腐る(155℃・180℃・200℃以上)」

最初の4つは約15℃ずつ上がっていき、後半は25℃ずつ上がると考えれば覚えやすいでしょう。特に最初の「90」さえ覚えてしまえば、あとは足し算で計算できます。

でも、これだけではありません。もっと記憶に残る工夫として、次のようなイメージ連想法も使えます:

– Y(90℃):**や**っと温まってきた電子レンジ (90℃くらいでお湯が沸騰しかける)

– A(105℃):**あ**つあつのお風呂 (105℃は高温のお風呂のイメージ)

– E(120℃):**え**らい熱いサウナ (120℃はサウナの温度に近い)

– B(130℃):**び**っくりするほど熱い油 (130℃は天ぷらを揚げる油の温度)

– F(155℃):**ふ**ざけんな!この熱さ (155℃はかなりの高温)

– H(180℃):**ひ**えっ!オーブンの温度 (180℃はよくあるオーブン設定温度)

– C(200℃以上):**し**まった!火事になる温度 (200℃以上は多くの物が燃え始める温度)

実践的な活用法で記憶を定着させる

- 電気工事の現場:「この配線のケーブルはクラスHだから180℃まで耐えられるな」

- 家電製品を選ぶとき:「このドライヤーのモーターはクラスFだから155℃まで大丈夫」

- DIY電子工作:「この小型トランスの絶縁材料はクラスBだから130℃まで問題ない」

- 試験勉強中:「この問題の絶縁材料はシリコーン樹脂か…そうだ、クラスHの180℃だ!」

- 職場での会話:「この環境では90℃を超えるからYクラスの材料は使えないね」

この覚え方を実際の場面で活用することで、記憶はさらに定着します。例えば、日常生活の中で電気製品を見たときに「このモーターは何クラスだろう?」と考えてみましょう。

実は私も電気工事士の試験勉強で耐熱クラスに苦戦していました。しかし、この「✴︎」を使った覚え方に出会ってから、一度も間違えることなく記憶できています。試験官が「どうしてそんなに自信満々に答えられるんですか?」と驚くほどでした(嘘です、そんなことは言われませんでした)。

この覚え方の素晴らしいところは、ただ単に記号と温度を覚えるだけでなく、「腐ったぶどう」という具体的なイメージと結びつけることで、脳に強い記憶の痕跡を残せる点です。脳科学的にも、具体的なイメージや物語と結びつけた情報は記憶に残りやすいことが証明されています。

## 試験勉強や実務で役立つ追加のコツ

試験・実務で役立つコツ

- 一日一回唱える:朝起きたときに「やっぱり悪いぶどうは腐る」と唱えるだけで記憶が強化される

- 絶縁材料と関連付ける:「綿や紙はY(90℃)」「シリコーンはH(180℃)」など主要な材料と記号を結びつける

- 温度差に注目:Y→A(+15℃)、A→E(+15℃)、E→B(+10℃)、B→F(+25℃)、F→H(+25℃)、H→C(+20℃以上)という温度上昇のパターンを覚える

- 実物と結びつける:職場や家庭の電気製品を見たときに「これは何クラスだろう?」と考える習慣をつける

- 暗記カードの活用:隙間時間に見返せるよう、耐熱クラスの表を小さなカードにまとめておく

単に覚えるだけでなく、実際の試験問題や実務で活用できるよう、いくつかのコツを紹介します。

「でも実際、試験でこの『やっぱり悪いぶどうは腐る』を思い出せなかったらどうしよう…」という不安を持つ方もいるでしょう。確かに試験の緊張感は記憶を曇らせることがあります。しかし実は、この語呂合わせは「覚えるためのきっかけ」であって、繰り返し使っているうちに自然と順番そのものが身につくようになります。

最初は「✴︎=やっぱり悪いぶどうは腐る」という語呂合わせに頼っていても、数回使ううちに「Y→A→E→B→F→H→C」という流れ自体が頭に定着するでしょう。いざという時に「あれ?語呂合わせなんだっけ?」と焦らなくても大丈夫な状態を目指しましょう。

まとめ:耐熱クラスを簡単に覚えるポイント

- 「✴︎」を「やっぱり悪いぶどうは腐る」と覚えて「Y→A→E→B→F→H→C」の順番を記憶

- 温度は90℃から始まり、前半は約15℃ずつ、後半は約25℃ずつ上昇するパターン

- 各クラスを日常的な温度感覚(お風呂、サウナ、天ぷら油など)と結びつける

- 実務や日常生活の中で意識的に活用し、記憶を定着させる

- 単なる暗記ではなく、「なぜその温度なのか」という理由も理解する

- 最終的には語呂合わせを卒業し、自然と記憶できる状態を目指す

いかがでしたか?「✴︎」を使った覚え方で、あの厄介な耐熱クラスがすんなりと頭に入ってきたのではないでしょうか。難しいことは単純化し、楽しく覚えることが記憶の極意です。

電気関係の仕事や資格試験を目指す方にとって、この覚え方が少しでもお役に立てば幸いです。試験に受かって「やっぱり覚え方が良かったから合格できた!」と言えるよう、この方法をぜひ実践してみてください。

もし他にも電気関係の覚えにくい項目があれば、ぜひコメント欄でリクエストしてください。次回は「ケーブルの色分け覚え方」か「オームの法則の直感的理解法」について書くかもしれません。それでは、皆さんの電気ライフが明るく照らされますように!

関連記事もありますのでよろしければどうぞ

の耐熱クラス覚え方の問題点

の耐熱クラス覚え方の問題点