給排水設備の基礎が知りたいんだけど

設備はよくわからないんだよね水道屋さんが

何しているかなんで配管がこうなんだろ?

なんか下水は太いし給水は細いしはて?

という方向けへの記事となります。

☑無料で公開してます、みてみませんか?

ネットの微妙な情報だけで施工監理していませんか?

いまさら周りにきけないし、施工で失敗もしたくない

そんなあなたに基礎からベテランまで使える情報を紹介しています

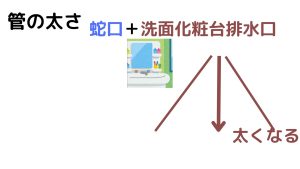

結論:給水は先細り、排水は先太配管

この記事では

- 給排水の配管の基礎の基礎の基礎がわかる

本記事の内容

- 流れに従い給水は細くなり排水は太くなる

- 圧送と自然流下という違い

- 水道屋さんが一番先に確認すること

- 給水落としティー排水はTYインクリ

一応私も給水装置工事主任技術者試験は1回で取りはしましたが、

配管の常識は結構忘れがちだったりし、常に勉強だったりもします。

そんななかでも基礎的な先太先細り配管について書いていきます。

流れに従い給水は細くなり排水は太くなる

基礎的な内容ですが、

給排水の給は給水の給

排水はそのまま排水です

上下水ともいいます

- きれいな水

- そうでない水+雨水

となります。

そして、それらは

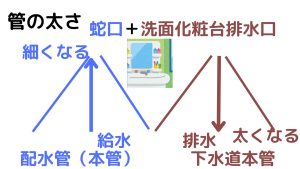

蛇口と洗面台を基準とすると

給水

給水は蛇口へ向かって水が進んでいきます

排水

排水は蛇口で使用後洗面台から下水が

流れていきます。

全体としての流れ

なので

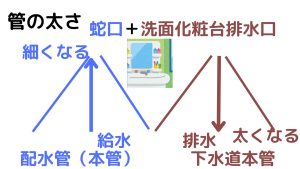

管の太さとしては

給水は先に行くほど細くなる

排水は先に行くほど太くなる

という形となります。

なので蛇口、洗面台(衛生器具)を起点に

下水は太く上水は細くなって流れていきます。

| 排水 | 給水 | ||

| 流れに対し管が | 太くなる | 細くなる | |

| 別の呼び名 | 圧送(ポンプ圧送) | 自然流下(重力式) |

うまく流れないから

- 排水先細り→流れが悪くなる(液体集まりすぎ)詰まりあふれる

- 給水先太り→流れが悪くなる(液体すかすかすぎ)圧力低下し使いにくい

具体的には次へ記載していきます。

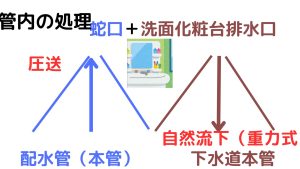

圧送と自然流下という違い

となります。

- 給水→配水管の本来の圧力

- 排水→下水道本管への本来の自然流下(重力式ともいう)

での、宅内への給水の配水管からの取り出し

排水の取り出しを下水道本管への取り出し(流しいれ)

を行います。

なので、道路で配水管が噴出している映像をみることも

あると思いますが、あれらは水道局がポンプで圧送を行い

各家庭へ送っているためです。

下水は部分的には街中でも圧送を行いますが、

基本的には、自然勾配、自然流下、で

配管し、処理場へ送っています。

なので勾配を確保する必要があり、

そのため、下水の処理場は

川や海沿いに設置される傾向があります。

例外というか、一部一般的ですが、

排水はビルなどではポンプなどの圧送を

します。

ただ、ポンプは回転もので壊れるので

基本的にはNGくらいの意識でいいです

自然流下が基本です。

ポンプの寿命参考に調べてみました

- ポンプ一般8000時間

- 井戸ポンプ10年

- 給水ポンプ10年から15年

- 増圧ポンプは原則毎年の点検が必須のところが多い

- 排水ポンプは5年から8年

- 国税庁の財務上の処理でも12年が耐用年数

ポンプの寿命

ポンプ 耐用年数

排水ポンプ 耐用年数

排水ポンプ 耐用年数 国税庁

水道屋さんが一番先に確認すること

なので、水道屋さんは一番先に排水において

給水も同様、大きい建物だと増圧ポンプで

建物内でも圧送を行いますが、地下ポンプ同様

回転もので壊れるので

本来は配水管の圧力での圧送にとどめるのが通常です

(直結直圧と直結増圧の違いです)

なので、水道屋さんは給水において

給水落としティー排水はTYインクリ

以下は流しよみでOKです。

という部分ですが

材料としてはあまり詳しくないのですが

呼び方は結構バラバラです

給水は先細りの配管

排水は先太(さきぶと)の配管

なので

給水の先細りの部材

継ぎ手で細くしたり

排水は

継ぎ手や外回りの枡で太くしたり

します

給水は

T(てぃー、チーズ),

(落とし)ソケット、

排水の先太りの

部材

インクリーザー(インクリ)、

ブッシング、TY,LT

給水(タケノコ)

落としソケットチーズ

排水は(先太)

インクリーザー

実際のサイズとして一般的なのは?

配管は1戸建てで

給水だと

ミリ単位で

Aはミリ単位です(A呼称という)

φは直径です

給水(蛇口)で

- φ20A=>φ13A

本管で

- φ150A前後

排水では

- φ50A-φ100A(器具では30くらいから)

本管で

- φ150A(公共汚水桝取り付け管)

- φ250A(合流)

もちろんもっと大きい場合も

所帯数で大きくなる場合もあります。

地域制もありますし、毎回器具等により変わります

あなたならなにする?排水設備相談チェックリスト

- まず現場の公共汚水桝の位置(境界からの離れ)、深さを確認

- 下水道台帳をオンラインか下水管理者(下水の部署)で取得

- 雨水の処理を相談、メモ、

- 公桝の種類と現状から深さが足りない、そもそもない場合の公費自費の範囲

- 公桝の施工がある場合の施工要領

- 宅内排水設備の規定(段差ます、給湯器の処理、エアコンの処理、外流しの種類)

- 検査立ち合いの有無

- 雨水の計算書の有無

- 写真提出物の有無、ある場合その範囲

- 図面の記載基準の変更

あまりいいたくないのですが、

建築確認の排水の図面はほぼ当てになりません

木造とかは特に、

RCなど設計がある程度しっかりして、予算が付くとそれなり図面ですが、

それでも抜けが多いです。

その分上記の抜けだけならいいのですが、

げん設計で契約したからそれでやれ!みたいなのが出てくると吐きそうになります、あ、いや仕事があってありがたいです

関連記事として

建築の木造やRCの基本的なことがわからない

という方向けへも記事を書いていますので

よろしければどうぞ